「海岸防災林(植樹祭地)の追肥・草刈り」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター

東北北海道整備局

令和2年10月18日(日)、東北北海道整備局は、宮城県岩沼市の海岸防災林において、追肥・草刈りを行いました。

この活動は、東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた海岸防災林の本来の働きを再生させるために、平成27年に植樹し、その後毎年、成長を促すための追肥・草刈りを行っているものです。

今年は、新型コロナウイルス感染症の心配もありましたが、例年ご参加頂いている

当日は秋晴れのもと、とげとげの松の葉に注意しながら、児童達は木の成長を促進するための追肥と、鎌を使っての草刈作業に汗を流しました。

追肥

草刈り

参加した児童達からは、「いままで参加してきて今回が最後というのは残念だけど関われてよかった。」「2回参加してみて海岸防災林のことについて関われてよかったです。貴重な体験をありがとうございました。」など、一人ひとりから嬉しい感想をいただきました。

皆様のご協力を得て、海岸防災林は、この5年間で下草に負けない程、逞しく育ちました。東北北海道整備局では、今回をもって、岩沼での活動に一区切りつけることにいたしましたが、今後も成長を見守りつづけます。

平成27年当時

現在の様子

作業後の集合写真

また、今後もこのような活動を通じて、森林作りの大切さを理解いただく機会を作っていくとともに、人と場所、気持ちや想いをつないでいく活動に取り組んでまいりたいと思います。

田原市立赤羽根小学校に事業や森林に関する教材を提供しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター

中部整備局

森林整備センター中部整備局では、毎年田原市立赤羽根小学校の児童に、センターが行なっている水源林造成事業や森林・林業を広く知ってもらうための森林教室を開催しています。例年であれば、児童に水源林に関する紙芝居を行なったり、間伐を行なったりと多くの体験をしてもらい、好評を得てきたところですが、今年は新型コロナウイルスによる影響で森林教室は中止となってしまったので、森林教室の代わりとなる教材を令和2年9月17日に津具グリーンパークで提供しました。

センターの水源林造成事業の目的の一つは、森林を整備することで森林が持つ「水源涵養機能」を高めることです。水源涵養機能は、①雨水を地中にため川へ流れる水量を調整する。②洪水を和らげる。③雨水が土を通る際に水質をきれいにする。等の機能があります。

その中の③は、田原市周辺と東三河地方にまさに当てはまります。この地域では、生活に欠かせない水の多くを一級河川の豊川または豊川用水から得ており、その貴重な水の源となるのは、豊川上流域の水源林です。児童たちに自分たちの生活にも深く水源林が関わっていることを知ってもらうため、清流豊川から取水した水を提供品の一つとしました。

(豊橋市上下水道局の「とよっすい」)

水源涵養機能ついて分りやすく知ってもらうため、絵本調の資料教材も提供しました。

その豊川上流にあたる、設楽森林組合からは毎度ご協力いただいております。今回は木材を丸く整えた「木のたまご」などの木材製品や、設楽町でとれた「松ぼっくり」等を提供いだたきました。中でも檜の「かんなくず」は、心地よい檜の香りが感じられ、児童たちもその檜の香りに大きな関心を示しているようでした。

昨今は、小学生でもゲームやスマートフォンを持っていることが当たり前で外で遊ぶことが少なくなり、自然と触れ合う機会が中々無い状況です。そういった中でも、森林などの自然に触れ合い、少しでも森林・林業に関心を持っていただければと思います。

来年には新型コロナウイルスが収束し、また森林教室などイベントが開催されることを願っております。

彦坂校長先生へ教材を手交

左から資料教材、木製玩具、松ぼっくり、木のたまご

教材を彦坂校長先生から児童へ

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「令和元年度 森林・林業学習会IN多良木町」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター

熊本水源林整備事務所

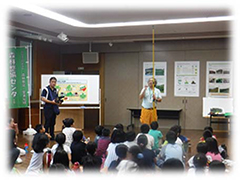

熊本水源林整備事務所は、令和2年2月13日(木)に熊本県球磨郡多良木町において、森林・林業学習会を開催しました(共催:多良木町、多良木町森林組合)。

開催地である多良木町は、木材の集積・加工地として昔から林業が盛んな地域です。森林の機能や人々の生活とのかかわりを学び、森からの恵みである木材に接することで「身近にある森林・林業と木材への理解を深め、体験し、親しんでもらう」という目的の下、多良木町内の

森林教室では、森林総合研究所九州支所の職員が森林のこと、そしてその森林が私たちの暮らしにとっていかに重要かを分かりやすく説明を行いました。子供たちは熱心に聞き入っているようでした。

森林教室終了後は多良木町森林組合国産材加工センターに移動し、丸太が四角に加工されていく様子や身近にある板や柱がどのようにして出来るのか見学し、森林教室で聞いた森林と暮らしとのかかわりを実感していたようでした。製材工程の見学に併せて加工センターの職員から木材についての話もあり、木材の価格や製材で発生した大量の端材の利用について、おが屑やバークは牛の寝床として、また、チップは製紙用として余すことなく使われていることを、サンプルを示しながら説明いただきました。

製材所見学の後、黒肥地小学校に戻り、人吉・球磨地域のスギ材を材料に金槌と釘を使って木製プランターを組立てていきました。子供たちもうまく作ることができたと喜んでいました。

参加した子供たちにとって、当学習会は強く印象に残ったようで、「森の働きと大切さがわかった」といった感想を最後に話してくれました。当学習会が地域の方々に喜ばれる大変有意義なものであることを改めて実感し、今後も森や木に触れる機会を設け、森林・林業、木材への関心と大切さを学べる活動を行っていきたいと考えています。

熱心に講義を聴く子供たち

先生に質問する子も

加工場を見学

プランター製作

完成

日刊人吉新聞 令和2年2月17日(月)に掲載されました。

- ※このホームページに掲載しております写真については、黒肥地小学校より使用許可をいただいております。

- ※このホームページに掲載している新聞記事(写真含む)については、株式会社人吉新聞社の使用許諾をいただいております。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「令和元年度森林教室」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター

中国四国整備局・徳島水源林整備事務所

中国四国整備局及び徳島水源林整備事務所は、令和元年11月22日(金)に水源林の重要性や森林の果たす役割を理解してもらうため、森林総合研究所四国支所の協力の下、徳島県板野郡上板町で森林教室を開催しました。

地元の地域の未来を託す上板町立松島小学校の6年生28名を対象に、現地でヒノキの間伐体験を実施する予定でしたが、当日は残念ながら降雨にみまわれたためプログラムを変更し松島小学校の教室で森林教室を実施することになりました。センター職員の挨拶のあと、森林総合研究所四国支所職員とともに、森林のはたらきや森林に住む生き物について説明を行いました。

森林のはたらきや生き物についてのクイズも交えながら進行し、生徒同士で話し合ったり、こちらからの質問にも答えながら終始和やかな雰囲気で学んでもらいました。

今後もこのようなイベントを通じて地域の皆様に水源林造成事業への理解を深めていただくための取組を行ってまいります。

森林教室の様子

全体集合写真

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

『和歌山県水源林造成事業12,000ヘクタール達成記念植樹祭

~令和元年度「みんなで創る令和の水源林」~』を開催しました

国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林整備センター

和歌山水源林整備事務所

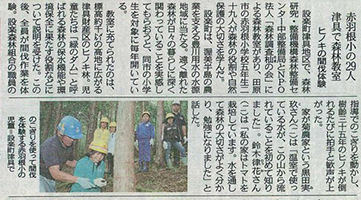

和歌山水源林整備事務所は、令和元年11月7日(木)和歌山県田辺市

今般の植樹祭は、平成30年度末で県内12,000ヘクタールの水源林造成を達成したことを記念するとともに、明日を担う子供たちに森林の大切さを理解してもらうために開催しました。

当日は好天に恵まれ、植樹祭に先だって開催した森林教室では、水源林として森林が持つ機能や役割や重要性、森林の大切さについて理解してもらうために、土壌保水実験や紙芝居を用いて説明を行いました。

植樹祭では、地元住民であっても普段あまり目にすることがない奥地水源地域の雄大な眺めの中、イロハモミジ、ヤマザクラ、ナギ、ムクロジの記念植樹の後、中辺路小学校の児童を始め出席者全員で「丈夫に育って」と願いを込めて、ヒノキ・スギのエリートツリーの苗木を植えていただきました。

植栽の体験をしたことのない子供たちも、はじめはおぼつかない手つきでしたが、先生やスタッフに手伝ってもらいながら、元気いっぱいの笑顔でスギ・ヒノキの苗木を植えていました。

自分たちの植えた苗木が大きくなって、将来立派な森林になることがとても楽しみな様子でした。

森林教室

土壌保水実験

森林のはたらきを説明

プロセッサ(高性能林業機械)の実演を見学

植樹の様子

苗木の植え付け

植樹風景をドローンにて空撮

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「第10回 お山のお仕事体験」を開催しました

国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林整備センター

九州整備局・佐賀水源林整備事務所・大分水源林整備事務所

九州整備局では、将来を担う子供たちに山の大切さ・森林の重要性を理解してもらうことを目的に、今年で第10回目となる 「お山のお仕事体験」のイベントを開催しました。

| 開催日 | 令和元年11月23日(土) |

|---|---|

| 場所 | 大分県玖珠郡玖珠町 |

| プログラム | 午前:植付 午後:きのこ採取 |

| 主催 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 九州整備局・佐賀水源林整備事務所・大分水源林整備事務所 |

| 共催 | NPO法人 森林をつくろう |

| 後援 | 玖珠町 玖珠郡森林組合 |

今年は、大分県玖珠郡玖珠町にて開催し、福岡市中央区南当仁小学校ママ&おやじの会の小学生と保護者等を合わせ、約60名のイベントとなりました。

雲一つない青空の下、現地において、午前中は植付を、午後はきのこの採取を体験しました。

地域の多くの皆様のご参加と関係各位のご協力に感謝いたします。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

集合写真①

集合写真②

植付説明

植付①

植付②

植付③

きのこ採取①

きのこ採取②

「海岸防災林(植樹祭地)の草刈り・追肥」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 東北北海道整備局

令和元年10月20日(日)、東北北海道整備局は、平成27年に植樹祭を行った宮城県岩沼市の海岸防災林において、草刈り・追肥を行いました。

この海岸防災林は東日本大震災の津波により甚大な被害を受け、本来の働きを再生するために平成27年に植樹を行ったもので、その後も成長をフォローするために、定期的に草刈り・追肥を行っているものです。

今回は、仙台市にある

草刈りの様子

追肥の様子

当日は秋晴れに恵まれ、児童達は、鎌を使って草刈りを行いました。中には根っこが頑丈でなかなか抜けない草も有りましたが、何人かで協力し合いながら頑張って刈ることが出来ました。

その後、木の成長を促進するために追肥を行いました。児童達からは、わずか4年間でこんなに大きくなったのかと感嘆の声がありました。

また、平成27年に植樹を行った将監小学校の卒業生2名(中学3年生)も参加していただき、参加した中学生が「木が成長していて景色も変わり、違う場所に来たような気がする。みんなの場所(海岸)だけど、ここ(植樹したところ)は自分の場所だからまた来たい。」と言っていたことに感動しました。

東北北海道整備局は、今後もこのような活動を通じて、森林作りの大切さを理解いただく機会を作っていくとともに、人と場所、気持ちや想いをつないでいく活動にしていきたいと思います。

ドローン撮影

ドローン記念撮影

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「森林総合研究所東北支所一般公開」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター

盛岡水源林整備事務所・東北北海道整備局

| 日時 | 令和元年10月5日(土) |

|---|---|

| 場所 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 東北支所(岩手県盛岡市) |

| 主催 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 東北支所 森林総合研究所 林木育種センター東北育種場 森林整備センター 東北北海道整備局盛岡水源林整備事務所 |

盛岡水源林整備事務所及び東北北海道整備局は、令和元年10月5日(土)に、岩手県盛岡市において、森林総合研究所東北支所及び森林総合研究所林木育種センター東北育種場との共同主催により「森林総合研究所東北支所一般公開」を開催しました。

当日は、やや冷え込んだものの秋晴れのおだやかな日となり、当センターブースには50名の皆様にご来場いただき、盛況なイベントとなりました。

一般公開では「森を知る」をテーマに、野外自然観察会や、ドローンによるフライトシミュレーションなどの体験イベントのほか、展示コーナー・相談コーナー・クイズラリーなど様々な企画があった中で、当センターは、水源林造成業務を紹介したパネルを展示し業務をPRするとともに、「自然木を利用した鉛筆やボールペンづくり」や「木へんの樹木漢字当てクイズ」のブースを設置しました。

鉛筆やボールペンづくりでは、慣れない手つきながら鉛筆やボールペンを完成させて喜ぶ子供達など家族連れで大変賑わいました。

また、漢字当てクイズでも、子供達だけでなく樹木に詳しい幅広い年代の方が挑戦され、難問を次々に正解すると周りから歓声が起こるなど大いに盛り上がりました。

盛岡水源林整備事務所及び東北北海道整備局は、今後もこのような活動を通じて、森林の大切さを理解していただくとともに、木に親しんでいただく機会を作っていきたいと思います。

鉛筆やボールペンづくり

木へんの漢字当てクイズ

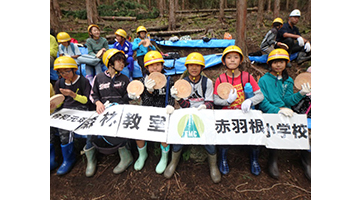

「令和元年度森林教室」を開催しました(中部整備局)

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター中部整備局

令和元年9月12日(木)愛知県北設楽郡設楽町内の分収造林契約地において、設楽町などの奥三河を源流とする「豊川用水」の下流域にある田原市内の小学校児童(赤羽根小学校5年生29名)を対象に森林の役割を知ってもらうための「森林教室」を開催しました。

「森林教室」開催においては、設楽町役場津具総合支所管理課、愛知県新城設楽農林水産事務所、設楽森林組合並びにNPO法人森林調査杣の会に協力していただきました。

中部整備局からは「森」の紙芝居により「森林の大切さ」を児童に伝え、愛知県新城設楽農林水産事務所からは「森林の果たす役割」について講演していただきました。

その後、設楽森林組合の作業班による間伐の実演を見学し、注意事項を聞いた後、児童も鋸を使い間伐体験を行いました。木の倒れる迫力と達成感で大いに盛り上がりました。

その後は近隣で間伐を行った造林地の見学、林業現場で活躍の期待されているドローン飛行の見学をしました。間伐地の見学では、隣の造林地と比べてよく太陽が当たるのを見て、手をかけて育てる大切さを感じていました。ドローンにも興味津々といった様子で、児童もまだ興奮冷めやらぬなか、森林教室は終了しました。

森林整備センターは今後も継続して地域の関係機関と連携するととともに、水源林造成業務について、広く多くの方々に理解していただけるように取り組みながら「森林教室」を開催して参ります。

「森」の紙芝居

鋸による間伐体験

間伐木を輪切りにしてもらいました。

令和元年9月15日(日)中日新聞に掲載されました。

(株式会社中日新聞社よりセンターホームページへの掲載許諾済)

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「森と水の学習会2019」を共催(官民共同の森林環境教育)

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 広島水源林整備事務所

広島水源林整備事務所は、7月25日(木)に庄原市内のアサヒグループ社有林「アサヒの森」内で、アサヒグループホールディングス株式会社・林野庁広島北部森林管理署と共同で「森と水の学習会2019」を開催しました。

この学習会は、共催する3者が締結した「

森林教室では、森林総合研究所九州支所職員が、森林・林業、木材に関する講義を行いました。森林のこと、そしてその森林が私たちの暮らしと、いかにか関わっているかを分かりやすく話しました。子供たちはメモを取るなど熱心に聞き入っているようで、講義の後は数多くの質問がありました。

「甲野村山地域美しい森林づくり推進協定書」とは

アサヒグループ社有林「アサヒの森」の一部である甲野村山・

平成20年12月に、アサヒグループホールディングス株式会社と林野庁広島北部森林管理署は、官民共同の森林環境教育を連携して行うため「美しい森林づくり」に関する覚書を締結。この覚書に基づいて「甲野村山地域美しい森林づくり推進協定書」を「アサヒの森」環境保全事務所と林野庁広島北部森林管理署が締結。

平成27年3月には広島水源林整備事務所が加わり、3者による協定になりました。

森の中で自然観察

当事務所は、森林の果たす役割や重要性、森林整備センターが実施している仕事の目的や内容について、イラストを交えた小学生にもわかりやすい教材を使って説明しました。

(参加人数:スタッフ含め約30名)

参加した地元の庄原市立比和小学校5・6年生の子供たちは、当センターの説明を興味深そうに聞いていたようでした。この学習会によって、子供たちの森林への関心がますます高くなっていくことが期待されます。

広島水源林整備事務所では、今後もこのようなイベントを通じて、地域住民に水源林造成事業への関心と理解を深めていただけるよう努めて参ります。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

巻枯らし体験

木工教室

「令和元年度 第7回森林教室」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 近畿北陸整備局

近畿北陸整備局(京都府京都市)は丹波ひかり小学校の4年生を対象に、森林の果たす役割や大切さ、地元の林業について一緒に様々な角度で学習を行っていくことを目的として、令和元年6月21日(金)に、京都府船井郡京丹波町の水源林造成事業地で「令和元年度 第7回森林教室」を開催しました。

森林総合研究所関西支所及び京丹波森林組合からご協力をいただき、小学生39名を含む総勢62人が参加し、森のはたらきについて楽しく勉強しました。

森林教室の内容は以下のとおりです。

①紙芝居 :

山のはたらき・森林整備の重要性・水源かんよう機能について優しいお兄さん・お姉さんが楽しく説明し、一緒に考え学習しました。

(森林整備センター近畿北陸整備局)

②山の仕事 :

植栽から伐採までの山の仕事について、チェーンソーの実演を交えながら迫力満点の説明をいただき、地元の林業について学習しました。

(京丹波森林組合)

③山の仕事体験 :

丹波ひかり小学校の4年生39名全員で汗だくになりながら、枝打ち作業を体験しました。

(森林整備センター近畿北陸整備局・京丹波森林組合)

④森の地図作成 :

ドローンの画像を見ながら、樹木の生育状況に合わせて、友達と相談しながら地図に色塗りをし、森の地図を作成しました。

(森林総合研究所関西支所)

集合写真

令和元年6月22日(土) 京都新聞 丹波地方版に掲載されました。

※このホームページに掲載しております写真については、丹波ひかり小学校より使用許可をいただいております。

※このホームページに掲載している新聞記事(写真含む)については、株式会社京都新聞社の使用許諾をいただいております。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「国立研究開発法人 森林研究・整備機構 令和元年度北海道地域一般公開」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 札幌水源林整備事務所

| 日時 | 令和元年6月22日(土) |

|---|---|

| 場所 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 北海道支所(北海道札幌市) |

| 開催者 | 森林総合研究所 北海道支所 森林総合研究所 林木育種センター 北海道育種場 森林整備センター 札幌水源林整備事務所 |

令和元年6月22日(土)に森林総合研究所北海道支所において、「国立研究開発法人 森林研究・整備機構 令和元年度北海道地域一般公開」を開催しました。

本イベントは、北海道に所在する森林研究・整備機構の地方機関が共同で、機構の取組を紹介しPRすることを目的としております。札幌水源林整備事務所は平成24年度からの参加で、今回が8回目となります。

当日はあいにくの大雨によりいくつかの講座が中止となりましたが、51名の方々にお越しいただきました。

北海道支所及び北海道育種場のブースでは、森林講座、挿し木体験、丸太切り体験等の企画が行われました。

当事務所のブースでは、水源林造成事業を紹介したパネルを展示し、事業をPR するとともに、木のボールペン作り体験コーナーを設けました。

幅広い世代の来場者に対して、木の温もりに触れながら、ボールペン作りを楽しんでいただけるように努め、木材利用の普及啓発を行いました。

札幌水源林整備事務所は、今後もイベント等の機会を利用して、より多くの方々に、水源林造成事業の重要性や、森林整備の必要性に対する理解を深めていただけるように努めて参ります。

木のボールペン作りの様子

丸太切り体験の様子

「平成30年度 森林・林業学習会IN多良木 町」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 熊本水源林整備事務所

熊本水源林整備事務所は、平成31年1月29日(火)に熊本県

開催地である多良木町は、木材の集積・加工地として昔から林業が盛んな地域です。森林の機能や人々の生活との関わりを学び、森からの恵みである木材に接することで「身近にある森林・林業と木材への理解を深め、体験し、親しんでもらう」という企画の下、多良木町内の

森林教室では、森林総合研究所九州支所職員が、森林・林業、木材に関する講義を行いました。森林のこと、そしてその森林が私たちの暮らしと、いかにか関わっているかを分かりやすく話しました。子供たちはメモを取るなど熱心に聞き入っているようで、講義の後は数多くの質問がありました。

森林教室の終了後は多良木町森林組合国産材加工センターに移動。丸い木が四角に加工されていく様子を見学し、身近にある板や柱がどのようにして出来るのか、森林教室で聞いた森林と暮らしとの関わりを実感していたようでした。製材工程の見学に併せて加工センターの職員から木材利用についての話もあり、製材で発生した大量の端材について、おが屑やバークは牛の寝床として、また、チップは製紙用として余すことなく使われていることを、サンプルを示しながら説明いただきました。

製材所見学の後、黒肥地小学校に戻り、人吉・球磨地域のスギ材を材料に金槌と釘を使って木製プランターを組立てていきました。この木製プランターは卒業記念品として自宅へ持って帰る事になっていて、子供たちもうまく作ることができたと喜んでいました。

参加した子供たちにとって、強く印象に残ったようで、「森の働きと大切さがわかった」といった感想を最後に話してくれました。地域の皆さまに喜んでいただき、私たちにとっても大変有意義なものになりました。

熊本水源林整備事務所は今後とも、このような森や木に触れる機会を設け、森林と林業、木材への関心と大切さを学べる活動を行っていきたいと考えています。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

熱心に講義を聴く子供たち

先生へ質問する様子

加工センター見学中

木製プランターを作っています。

「第13回豊かな森・川・海づくり植樹祭」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター広島水源林整備事務所

平成30年11月10日(土)、広島水源林整備事務所は、

今回で第13回を迎えましたが、当事務所は第7回(平成24年)からこの植樹祭に参加しています。

当日は、天候にも恵まれ、地元の神石高原町

開会後、カイノキ、ヤマボウシ等、記念植樹(10本)を代表者により行い、続いてヒノキ600本を参加者全員で植樹しました。

参加者の中には、毎年植樹祭に参加していて、慣れた手つきで植樹作業を行う方もおられ、イベントとして定着、認知されているところです。

午後からは会場を屋内ゲートボール場に移し、「森と川の教室」を開催し、木育を目的とした間伐材を利用したマグネットバー作り、木のビンゴ大会や、小学生からの森・川・海に関する質問を受け、広島県内水面漁連会長、神石郡森林組合長、広島水源林整備事務所長が回答をおこないました。

質問内容は、「森が弱っていると川にどのような事がおこりますか?」「最近、カキが成長しないと聞きますが、なぜですか?」と鋭い質問もあり、森をはじめ私達を取り巻く環境について、子供たちの関心の深さを感じました。

三和小学校の先生方のご協力もあり、盛況のうちに「森と川の教室」を終了することができ、最後に生徒たちから歌のお礼をいただきました。

広島水源林整備事務所は、関係機関と連携し、地域住民の皆さまに森林への理解を深めて頂けるよう今後も活動を続けていきたいと思います。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

第13回 豊かな森・川・海づくり植樹祭

植樹風景

集合写真

森と川の教室

歌のお礼をいただきました

「平成30年度 第9回 お山のお仕事体験」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センタ-

九州整備局・佐賀水源林整備事務所・大分水源林整備事務所

九州整備局では、将来を担う子供たちに森林のはたらきと山の仕事の大切さを理解してもらうことを目的として「お山のお仕事体験」 のイベントを毎年1回開催しており、今年で9年目をむかえることができました。

今年度は、福岡県

地域の多くの皆さまのご参加と関係各位のご協力に感謝いたします。

| 開催日 | 平成30年11月17日(土) |

|---|---|

| 場所 | 福岡県築上郡築上町 |

| プログラム | 午前 間伐現地見学 午後 木工教室 |

| 共催 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 九州支所 森林総合研究所 林木育種センター 九州育種場 森林整備センター 九州整備局、佐賀水源林整備事務所、大分水源林整備事務所 |

| 協賛 |

スギ・ヒノキの葉を説明

間伐見学

木工教室

木工教室②

集合写真

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

植樹祭「未来へつなごう 豊かなみどり」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センタ- 東北北海道整備局

平成30年11月7日(水)、東北北海道整備局(宮城県仙台市)は、栗原市の水源林造成事業地内において、植樹祭「未来へつなごう 豊かなみどり」を開催し、栗原市にある花山小学校の児童23名にも参加していただきました。当日は晴天に恵まれ絶好の植樹祭日和となりました。

【記念植樹】

【植樹の様子】

まず、栗原市の木であるヤマボウシの記念植樹を行い、そのあと、スギのコンテナ苗木400本の一般植樹を行いました。植樹の時間は30分だったのですが、児童たちと関係者の皆様の頑張りで時間内に植え付けを完了することができました。

児童たちからは「普段とは違う体験が出来て非常に楽しい。また来年も是非やってみたい」といった声が聞かれました。

次に、高性能林業機械(ハーベスタ)を使った作業現場を見学しました。初めて見る機械が、立木をスピーディーに伐倒・枝払い・玉切り・集積する光景を、児童たちは興味深く見ていました。

東北北海道整備局は、今後もこのような活動を通じて、児童たちに森林の大切さを理解していただく機会を作っていきたいと思います。

【記念撮影】

【高性能林業機械見学】

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「豊かな『森・川・人』を育む植樹祭 in 鬼北」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センタ- 中国四国整備局

中国四国整備局(岡山県岡山市)は平成30年10月16日(火)に、「豊かな『森・川・人』を育む植樹祭 in

中国四国整備局では、水源林の重要性について、一般の方々に理解を深めていただくため、管内各地で毎年植樹祭を実施しています。今年は「自然豊かな 心豊かな 暮らし豊かなまち」を将来像として、癒やしの町づくりを進めている愛媛県

<森林教室の様子>

森林教室では、森林が「水をためて私たちを守る『緑のダム』」、「おいしい空気をつくる『自然の工場』」であること、これらの森林の持つ公益的機能を早期に回復させるために、センターが森林を整備していることを、イラストを使って職員が丁寧に説明しました。熱心に聞き入っている児童たちからは、森林が果たしている役割の重要性を改めて理解できたなどの意見が多数出されました。

式典では主催者挨拶の後、来賓を代表し愛媛県

<植樹作業の様子>

<記念撮影>

<児童たちの感想>

植樹祭の準備から開催に至るまで、ご尽力いただいた関係機関の方々のご理解・ご協力に深く感謝するとともに、中国四国整備局として、これからも植樹祭をはじめとしたイベントを通じて地域の皆様に森林への理解・関心を深めていただけるよう取り組んでまいります。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

海岸防災林(植樹祭地)の草取り・追肥を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センタ- 東北北海道整備局

【草取りの様子】

【追肥の様子】

【記念撮影】

平成30年10月21日(日)、東北北海道整備局(宮城県仙台市)は、平成27年に植樹祭を行った宮城県岩沼市の海岸防災林において、草取り・追肥を行いました。

この海岸防災林は東日本大震災の津波により甚大な被害を受け、本来の働きを再生するために平成27年に植樹を行ったもので、その後も成長をフォローするために、定期的に草取り・追肥を行っているものです。

今回は、仙台市にある

当日は晴天に恵まれ、暑い中ではありましたが、児童たちは、鎌を使って草取りを行いました。中には根っこが頑丈でなかなか抜けない草も有りましたが、何人かで協力し合いながら頑張って取ることが出来ました。

その後、木の成長を促進するために追肥を行いました。児童たちからは、わずか3年間でこんなに大きくなったのかと感嘆の声がありました。

東北北海道整備局は、今後もこのような活動を通じて、森林作りの大切さを理解いただく機会を作っていきたいと思います。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「平成30年度森林教室」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センタ- 中部整備局

中部整備局(愛知県名古屋市)は、平成30年9月13日(木)に、愛知県北

「森林教室」の開催にあたっては、愛知県新城設楽農林水産事務所、愛知森林管理事務所、設楽町役場

中部整備局は「森」の紙芝居により「森林の大切さ」を児童たちに伝え、愛知県新城設楽農林水産事務所からは「森林の果たす役割」、愛知森林管理事務所からは「森林の仕事」について講演していただきました。

その後、設楽森林組合の作業班による間伐の実演を見学し、注意事項を聞いた後、間伐体験を行いました。児童は

音を立てて倒れる間伐木を目の当たりにした児童からは歓声が沸き上がり、自分たちの力で木を倒した達成感に目を輝かせているよう見受けられました。最後に児童の代表から感想発表があり、森林教室を終了しました。

当整備局は、継続して地域の関係機関と連携し、森林の大切さや水源林造成事業について広く多く地域の皆様に理解していただけるよう、今後も「森林教室」を開催してまいります。

「森」の紙芝居

鋸による間伐体験

間伐木を輪切りにしてもらいました

※このホームページに掲載しております写真については、赤羽根小学校より使用許可をいただいております。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「第16回森と水の学習会」を共催しました (官民共同の森林環境教育)

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センタ- 広島水源林整備事務所

広島水源林整備事務所(広島県広島市)は、平成30年7月25日(水)に広島県庄原市において、アサヒグループホールディングス株式会社と林野庁広島北部森林管理署とともに「第16回森と水の学習会」を共催しました。

この学習会は、共催する3者が締結した「

- (※)「甲野村山地域美しい森林づくり推進協定書」

-

アサヒグループの社有林「アサヒの森」の一部である甲野村山・

法仏山 と隣接する広島北部森林管理署内の国有林、及び森林整備センター水源林造成事業地を合わせた908haの森林を対象に、森林保全活動や間伐材等の安定的な供給促進などに共同で取り組むとともに、対象となる森林の豊かな自然を活用して環境教育を実施することを定めています。2008年12月に、アサヒグループホールディングス株式会社と林野庁広島北部森林管理署は、官民共同の森林環境教育を連携して行うため「美しい森林づくり」に関する覚書を締結。この覚書に基づき「甲野村山地域美しい森林づくり推進協定書」を「アサヒの森」環境保全事務所と林野庁広島北部森林管理署が締結。

2015年3月に、森林整備センター広島水源林整備事務所が加わり3者による協定になりました。

受講風景①

受講風景②

水のろ過実験

パンフレットよる説明

木へんの漢字の読み方クイズ

今年は、アサヒの森・甲野村山(庄原市比和町)において行われ、地元の庄原市立比和小学校の小学5年生と6年生に参加いただき、紙芝居、森林クイズ、水のお話、浄化実験、林業体験、木工教室を行いました (参加人数:スタッフを含め約30名) 。

当事務所では、森林の重要性、森の働き及び森林整備センタ-の実施している仕事の目的や内容について、パンフレットを使って説明した後、「木へんの漢字の読み方クイズ」を実施しました。

参加した小学生たちは、森林に対する興味も深く、当センタ-職員の説明も熱心に聞いていただけたようでした。今回の学習会を通して、小学生たちの森林への関心がより高くなることを期待します。

広島水源林整備事務所は、今後もこのようなイベントを開催することにより、地域の住民の方々をはじめ、より多くの皆様に水源林造成事業への理解を深めていただくよう努力してまいります。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「森林 とのふれあい2018(関西育種場一般公開)」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 中国四国整備局

| 日時 | 平成30年8月5日(日) |

|---|---|

| 場所 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター関西育種場(岡山県勝田郡勝央町) |

| 主催 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター関西育種場 森林総合研究所 関西支所 森林整備センター 中国四国整備局 |

| 協力 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 四国支所 |

管内水源林のパネル展示

丸太切り体験コーナー

中国四国整備局(岡山県岡山市)は、平成30年8月5日(日)に、岡山県勝田郡勝央町において、森林総合研究所林木育種センター関西育種場及び森林総合研究所関西支所との共同主催により「

この催しは、子どもたちに樹木や自然環境への理解を深めてもらうことなどを目的に、毎年この時期に開催しており、当整備局も森林の重要性の説明や水源林造成事業のPRを行っています。

今回、当整備局は「管内水源林のパネル展示」「まつぼっくり・どんぐり工作」「木へんのつく漢字クイズ」「丸太切り体験&コースター作り」を担当しました。

当日は、ギラギラと照りつける日差しと、立っているだけで汗が噴き出るような熱気の中でも、家族連れなど約260名の方に来場していただきました。丸太切り体験コーナーでは、慣れないのこぎりに苦戦しながらも、当整備局職員のアドバイスを聞きながら真剣に取り組む子どもたちの様子がうかがえました。丸太切りを体験した子どもたちは、「家でなかなかできないことに挑戦できてよかった」と喜んでいました。

中国四国整備局は、当機構の研究開発部門と連携し、今後もこのようなイベントを通して、地域の皆様方をはじめ、より多くの皆様に水源林造成事業への理解を深めていただくよう、努力して参りたいと思います。

木へんのつく漢字クイズのコーナー

コースター作りのコーナー

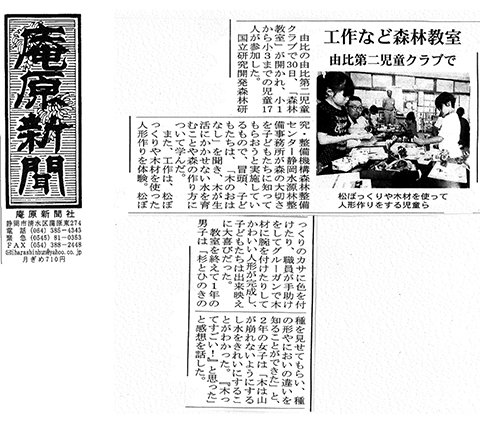

「森林教室」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 静岡水源林整備事務所

静岡水源林整備事務所は、夏休み期間中の7月30日(月)に、静岡市内の児童クラブの子供たちを対象に、「遊びながら森林を学び木にふれあう」ことを目的とした森林教室を開催しました。

はじめに、センター職員が『木のおはなし』と題し、「森は生活に欠かせない水を育んでくれること」、「森のつくりかた」について、パワーポイントを使い絵や写真を見せながら『おはなし』をしました。子供たちは絵や写真に見入り、話に引き込まれていました。

『おはなし』のあと、子供たちから「この木はなんの木?」、「この木は何歳?」など多くの質問があり、自然の魅力や森林を守り育てていくことの大切さを身近に感じたようでした。

『木のおはなし』(「森は生活に欠かせない水を育んでくれること」、「森のつくりかた」)の様子

次に「木にふれあう」ことを目的として、「木」や「松ぼっくり」の人形づくり工作を行いました。子供たちは、夢中になって人形づくりをし、楽しそうに友達と見せ合い森林の恵みを体感していました。また、職員の作成した木や枝の輪投げによる、木を使った遊びの体験では、「木にふれあう」子供たちの満面の笑顔がとても印象的でした。

工作の様子

輪投げの様子

最後に、記念撮影を行い、子供たちの笑顔の中「森林教室」を終了しました。森林教室を終えた子供たちからは、「森林の大切さを知ることができた。」「色々な木の名前を知ることができた。」「森林が成長するには長い時間がかかることがわかった。」などの感想が聞かれ、子供たちにとっても森林整備センター職員にとっても有意義な時間となりました。

記念写真

当事務所は、今後もこのような森林教室の開催やイベント等に参加することを通して、地域の皆様に水源林造成事業への関心と理解を一層深めていただけるよう取り組んでまいります。

週刊庵原(いはら)新聞平成30年8月11日(土曜日)に掲載されました。

(庵原新聞社よりホームページ掲載許諾済)

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

平成30年度 第6回 森林教室を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 近畿北陸整備局

丹波ひかり小学校の4年生を対象に、森林の果たす役割や大切さ、地元の林業について、様々な角度で一緒に学習を行っていくことを目的として、6月29日(金)、京都府船井郡京丹波町で第6回森林教室を開催しました。

当日はあいにくの天候となり、屋内(丹波ひかり小学校)での開催となりましたが、京丹波森林組合からご協力をいただき、総勢54人が参加し、元気に勉強しました。

森林整備センターは、紙芝居と実験(山の土と運動場の土で

森林総合研究所関西支所からは、奥田森林生態研究グループ長を中心にトゥルーパルス等の測量機器による樹木の測量方法について講義を行い、野外ではドローンの実演をしました。

京丹波森林組合森林整備課の西田課長補佐からは、チェンソーを使っての丸太切りをしていただき、小学生は、鋸で丸太を切り、木の年輪を数える体験をしました。

今回の森林教室では、水源

京都新聞 平成30年6月30日(土)丹波地方版 朝刊に掲載されました。

※このホームページに掲載しております写真については、丹波ひかり小学校より使用許可をいただいております。

※このホームページに掲載している新聞記事(写真含む)については、株式会社京都新聞社の使用許諾をいただいております。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「平成30年度森林 の学校」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 福島水源林整備事務所

福島水源林整備事務所は、平成30年5月24日(木)に、双葉郡川内村の水源林造成事業地内において、造林地所有者である川内村との共催により、福島県水源林造林推進協議会の協賛のもと、「平成30年度

この

当日は、まず、主催者を代表して遠藤村長から、川内村の森林面積が9割に及ぶこと、

川内村・遠藤村長からのご挨拶

真剣にメモを取る児童たち

その後、植樹の方法を指導し、花が咲いて鳥が集まるようにヤマザクラとオオヤマザクラの苗木を植樹しました。

児童たちは、説明を受けたとおりに苗木を一本ずつ丁寧に、また楽しそうに植樹を行なっているように見受けられました。

丁寧に植樹をする様子

集合写真

植樹完了後、ヤマザクラは5年後くらいで花を付けることから、5年後に、この場所に再び集うことを誓って「

福島水源林整備事務所は、今後もこのようなイベントを開催し、地域の皆さまとの交流を深めながら、啓発活動や事業のPRに努めていきたいと考えています。

当センターでは、地域の小中学校などを対象に、出前森林講座(森林教室)を開催しています。

詳しい内容や開催のご要望などは、お近くの整備局、水源林整備事務所にお問い合わせください。

「平成30年度北海道地域一般公開」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター 札幌水源林整備事務所

| 日時 | 平成30年6月9日(土) |

|---|---|

| 場所 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 北海道支所(北海道札幌市) |

| 開催者 | 森林総合研究所 北海道支所 森林総合研究所 林木育種センター 北海道育種場 森林整備センター 札幌水源林整備事務所 |

平成30年6月9日(土)に、森林総合研究所北海道支所において、「国立研究開発法人森林研究・整備機構平成30年度北海道地域一般公開」を開催しました。

この催しは、北海道に所在する森林研究・整備機構の地方機関が共同で機構の取組みを紹介するものです。

当日は、気温が低く少し肌寒い日ではありましたが、晴天に恵まれた一日となりました。今回、来場者数142人と多くの方にお越しいただきました。

北海道支所、北海道育種場による実験林ツアー、樹木園ガイド、森林講座、さし木体験などが行われたほか、当事務所では、水源林造成事業に関するパネルを展示し、来場者の皆さまに水源林造成事業のPRを行いました。またその他に、積み木コーナーや工作コーナー、木のボールペンづくりコーナーを設置し多くの方に楽しんでいただきました。

来年以降も、研究開発部門と地域での連携の取組みを行い、水源林造成事業の内容や重要性をお伝えできるよう努力して参りたいと思います。