「森林教室」を開催

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

中部整備局

| 日時 | 令和5年9月15日(金) |

|---|---|

| 場所 | 愛知県設楽町 中部整備局直轄造林地 |

| 主催 | 森林整備センター中部整備局 |

| 協力 | 設楽森林組合 設楽町役場津具総合支所 愛知森林管理事務所 愛知県新城設楽農林水産事務所 NPO法人森林調査杣の会 |

Web会議アプリを利用した事前授業

森林整備センター中部整備局(以下、「センター」)は、愛知県内の小学校の児童を対象に、センターが行っている水源林造成事業や森林・林業を広く知ってもらうために「森林教室」というイベントを例年開催しています。新型コロナウイルスの影響により、令和2年度、3年度は中止となりましたが、令和4年度に引き続き今年度も9月15日(金)に田原市立赤羽根小学校の児童の皆さんをお招きして開催しました。

間伐木のロープ引き

森林教室では、森林、林業に関する紙芝居や授業、現地体験や来賓の方々のお話を通し、森林の役割と自分たちの住む町との関係について学んでもらいます。

令和元年度以前は全ての内容を、開催日当日にセンター造林地にて行っていましたが、令和4年度に引き続き今年度も日程を一部変更し、紙芝居と授業はWeb会議アプリを通して事前に行いました。

森林教室当日は、設楽町内の造林地にて森林組合の作業班による間伐の実演を見学し、その後は森林組合やセンター職員の指導の下、児童の皆さんにも鋸を使った間伐を体験してもらいました。根元に鋸で受け口と追い口を入れた後、木を引っ張って倒した際には、大きな歓声があがりました。

小学生の(鋸による)間伐体験

間伐体験中は「ノコギリを引く手が思ったよりも重かった」や「ロープ引きの時に倒す木が枝に引っかかって大変だった」などの感想があり、山の仕事は大変であるもののそこで働く人がみんなの生活を支えていることを感じてもらう良い時間となりました。

来年度以降も引き続き森林教室を実施していきたいと考えております。

輪切りにした間伐木をプレゼント

神奈川県秦野市において水源林「出張教室」を開催

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

関東整備局

令和5年10月4日(水)に水源林「出張教室」を神奈川県秦野市で開催しました。

この水源林「出張教室」は、神奈川県森林組合連合会から依頼があったもので、神奈川県森林組合連合会が主催する「緑の雇用研修」の一部として行われました。受講生は、令和5年度緑の雇用(林業経験1年目の方)19名、流域森林管理士コース(林業経験者)6名、の計25名の方が受講しました。

内容は、依頼者から「育林作業の種類と目的」について求められていたことから、森林施業の基本である「植栽」「保育」について、各々の施業時期の目安、施業の目的・方法、施業にあたっての留意すべき事項毎に資料をとりまとめて以下の内容で講演しました。

- 水源林造成事業と森林施業について

前田課長補佐、坂田主任 - 森林整備センターの役割 前田課長補佐

- 水源の森づくりの進め方 前田課長補佐

- 更新伐[育成複層林](路網整備)について

(一貫作業(伐採~植付)の導入)角田課長補佐

受講生からは、水源林造成事業における更新伐の施業方法や、ブロックディフェンスを実施する際の留意点、造林未済地解消対策などの質問が多数寄せられ、水源林造成事業等のPRにもなりました。

アンケート結果は、説明内容について「大変わかりやすかった、わかりやすかった」が約80%、説明資料について「大変わかりやすかった、わかりやすかった」が約80%であり、所期の目的は、達成できたものと捉えております。

これからも、依頼者の要望に沿いながら、より良いものになるよう努めていく所存です。

執筆:前田 写真:坂田・岸

奈良の木づかいフェスタに参加しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

奈良水源林整備事務所

奈良水源林整備事務所は、令和5年10月14日(土)~15日(日)奈良県大和郡山市のイオンモールにおいて「奈良の木づかいフェスタ」に参加しました。

本イベントは、奈良県産材の魅力や製品情報などを幅広く県内外にPRすることを目的としており、毎年10月を「奈良の木づかい運動推進月間」と定め、「奈良の木づかい運動実行委員会」(奈良県・奈良県木材協同組合連合会・奈良森林管理事務所・奈良県森林組合連合会・株式会社南都銀行・奈良県木材青年経営者協議会・奈良水源林整備事務所)が主催して、当事務所は開催当初からの参加で9回目となります。

当日は、奈良の木に関わる仕事を紹介したパネル展示、水源林造成事業のPR等のパネル展示、森のえんぴつ作り体験、端材を使った自由工作などが行われました。

当事務所は、水源林造成事業のPR、動物による森林被害と被害対策のパネル展示を行いました。来場者の方からは、パネル展示を見て「奈良県にクマが生息していることを初めて知った。」、「スギ、ヒノキがシカやクマの被害にあっていることを知らなかった。」という話をいただき、来場者への普及啓発を促進することができました。

今後もイベント等の機会を利用して、より多くの方々に、水源林造成事業の重要性や、森林整備の必要性に対する理解を深めていただけるように努めて参ります。

【水源林造成事業パネル展示説明】

【自由工作コーナー】

群馬県桐生市において2023年コソボ・モンテネグロ国別研修に協力

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

関東整備局

令和5年10月19日に2023年コソボ・モンテネグロ国別研修を群馬県桐生市(山火事跡地及び面的整備箇所)で開催しました。

この研修は、JICA(国際協力機構)の技術協力計画に基づき、「NFFIS※とEco-DRR※による災害リスク削減のための能力強化プロジェクト」の一環としてプロジェクト実施機関の防災分野の関係者7名に対して、林野庁、森林総研、つくば防災科研、富山県、神奈川県等、各組織の現場や施設等において研修(期間2週間)を行うものです。

Eco-DRR※:生態系を活用した防災・減災のこと。

NFFIS※:モンテネグロにおける国家森林火災情報システム(森林火災のみならず洪水などの災害に対しても効果のある拡張性を持ったシステム)のこと。

研修の講演依頼は、7月下旬にJICAの委託者である国際航業から連絡があり、センターの社会貢献度や技術力のPR活動として行ってきた「山火事跡地再生・復旧効果の検証」を広める新たな機会と捉え受諾しました。

講演内容については、Eco-DRR関連とNFFIS関連のものとしたい旨の申し出があったため、消火活動を行った桐生市消防本部に資料提供を依頼し、これらを加味したものとしました。

座学の内容は以下のとおりです。

- 山火事の発生と復旧・再生に至ったいきさつ(地域との連携・消火活動)

- 山火事復旧事業について(センターの森林整備技術と地域との調整)

- 山火事跡地の復旧・再生効果の調査確認・検証(研究者との連携)

- 再発防止策について(各組織での取組)

なお講演資料は、整備センターウェブサイトに掲載している「水源林造成事業パンフレット」、「針広混交林に向けての手引き」、「育成複層林に向けての手引き」、「水源林50選」、「シカ防除マニュアル」をQRコード化したものを貼り付け、研修者が後日確認できるよう工夫しました。

午後からは、センターが実施した山火事復旧造林地(復旧状況と併せセンターの技術である針広混交林、ブロックディフェンスの実施状況)の視察と併せて、群馬県が山火事による土砂流出・流木対策として実施した砂防ダムや、センター、消防署、桐生市が各機関で実施している再発防止策(山火事注意の横断幕、防犯カメラ、のぼり旗、山林火災の碑)を視察しました。

センターの業務に関して研修者が興味を示したのは、自国にはない分収造林契約による森林整備手法やセンター造林地で適正な管理が行われていることでした。また、消火活動システム(自国の国家森林火災情報システムと日本の災害対策本部設置による活動との違い)などについても質問があり、各々について多くの質問を受けました。

関東整備局では、今後も広報活動として、このような研修を受け入れていく所存です。

(執筆:鹿内 撮影:岸)

●講演の状況

●現地確認の状況

●現地確認の状況

●群馬県による砂防施設(土砂流出・流木対策)

●センターの再発防止対策(横断幕)

●消防署の再発防止対策(のぼり旗)

●消防署の再発防止対策(防犯カメラ)

●桐生市が設置した山林火災の碑

モデル育成複層林予定地の現地見学と出張教室等の実施

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

東北北海道整備局

令和5年8月22日、宮城県柴田郡川崎町内の造林地で、柴田農林高等学校森林環境科の生徒(2年生)の演習が行われることとなり、モデル育成複層林予定地の現地案内を行うとともに、育成複層林の目的や造成方法について解説等を行いました。生徒は、配付された資料に熱心に目をとおしながら、育成複層林について学んでいました。

今回の演習は、柴田農林高等学校から依頼を受けた宮城県大河原地方振興事務所の主催で行われ、令和5年度事業で更新伐(育成複層林)を実施している造林地で、森林整備センターが育成複層林の解説、川崎町森林組合が高性能林業機械の操作説明等を行った後、実際に生徒が高性能林業機械の操作等を確認しました。柴田農林高等学校から生徒17名、学校関係者2名、宮城県大河原地方振興事務所から4名、川崎町森林組合から3名、森林整備センターから2名の総勢28名が参加し、育成複層林や高性能林業機械の理解を深めました。

1 森林整備センターによる育成複層林の解説等

森林整備センターからは、育成複層林の目的や造成方法を模式図や写真等を使って解説するとともに、水源林造成事業の目的や仕組み、多様な森林づくりをパンフレット等を使いながら説明し、地域の方々と一緒に森林づくりをしていることを理解していただきました。

また、森林整備センターの組織や業務内容等を紹介するとともに、水源の森林づくりの事例として、水源林50選にも選定されており、この造林地も含まれる「谷山水源の森」を紹介しました。

水源林造成事業の解説を聞く柴田農林高等学校の生徒

育成複層林の解説を聞く柴田農林高等学校の生徒

2 川崎町森林組合による高性能林業機械の操作説明等

川崎町森林組合からは、更新伐(育成複層林)で使用している高性能林業機械であるプロセッサとフォワーダについて、作業内容や操作方法の説明が行われ、操作する上での、実践的な留意事項を確認しました。

プロセッサの操作説明を聞く柴田農林高等学校の生徒

フォワーダの操作説明を聞く柴田農林高等学校の生徒

「森林 とのふれあい2023」に出展

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

中国四国整備局

| 日時 | 令和5年8月6日(日) |

|---|---|

| 場所 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 関西育種場 (岡山県勝田郡勝央町) |

| 主催 | 森林総合研究所 林木育種センター 関西育種場 森林総合研究所 関西支所 森林整備センター 中国四国整備局 |

| 協力 | 森林総合研究所 四国支所 |

中国四国整備局は、令和5年8月6日(日)に関西育種場内で開催された「森林(もり)とのふれあい2023」において出展いたしました。

「森林整備センターの事業を紹介するパネル展示」、「まつぼっくり・どんぐり工作」、「木偏のつく漢字クイズ」、「丸太切り体験」をとおして、子供たちと一緒に来場されたご家族に森林整備センターの事業を紹介するとともに樹木や自然への理解を深めてもらうことなどを目的に毎年開催しております。

当日は快晴で、36.4℃という非常に高い気温の中でしたが、延べ130名(昨年は99名)のご家族にご来場いただきました。

本文章の寄稿者である私、捫垣は、初めてイベントに参加させていただいたのですが、想像を超える来場者の数や賑わいに圧倒されながらも、非常に充実した1日を過ごすことができました。

- 「木偏のつく漢字クイズ」

- 知っている漢字でも知らない漢字でも、一問ごとに一生懸命考える姿が印象的でした。また、子供たちだけでなく、ご家族の皆さまも一緒になってクイズに挑戦し、幅広い年代の方にご参加いただきました。

- 「丸太切り体験」

- 非常に暑い中でしたが、子供たちは汗だくになりながらも元気よく丸太を切っていました。

- 「まつぼっくり・どんぐり工作」

- 森林整備センターのブースの中で一番参加者が多く、一番人気でした。子供たちは、丸太から切りだした土台にまつぼっくりやどんぐりを思い思いに飾り付け、ビーズなどの装飾品を上手に活用して自分だけの作品を作っていました。

- 「森林整備センターの事業を紹介するパネル展示」

- パネルと映像・音声で森林整備センター事業をPRさせていただきました。

森林整備センターの概要について、計7枚のパネルをとおして知っていただくことができました。

「森林総合研究所 夏の一般公開」に出展

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター

森林整備センターは、令和5年7月28日(金)茨城県つくば市で行われた森林総合研究所主催の「森林総合研究所 夏の一般公開」に参加しました。

森林総合研究所では、例年、森林環境への興味や理解を深めていただく目的で夏の一般公開を開催していましたが、ここ数年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を見合わせており、今年は令和元年以来4年ぶりの開催となりました。事前予約制で午前と午後の部それぞれ125名を定員として、クラフトワーク、年輪コア採取体験、動物の足形観察コーナーなどの参加型企画が用意され、夏休みの小中学生や子供連れ家族などが多数参加しました。

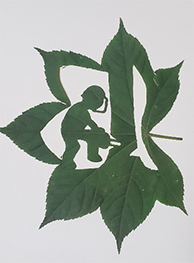

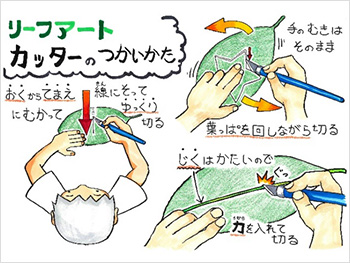

森林整備センターは森林保険センターと協力し、クラフトワーク「木製品に絵を描こう」において、間伐材を利用した丸うちわや木製しおりの絵付けコーナーを開催しました。また、イベント参加者の皆様に、森林を身近に感じていただくとともに、森林の公益的機能等に対する理解を深めていただけるように、「木偏の漢字クイズ」、「リーフアートの実演」、「水源林造成事業のパネル展示」と盛りだくさんの企画を行いました。

特に、佐野森林業務部次長によるリーフアートの実演では、広葉樹の葉を繊細に切り抜く巧みな技術に驚く声や、リーフアートに用いた樹木の生態等についてのわかりやすい説明に熱心に耳を傾ける方もおり好評を博していました。また、木偏の漢字クイズでは、初級・中級・上級の3つのコースを設定したことから、最初に選択したコースを終了してから、より難易度の高いコースに再度チャレンジいただくなど、小学生からお年寄りまで幅広い年齢層の方々に楽しんでいただきました。

当日は温度上昇による参加者の熱中症等が心配されましたが、室内会場での開催ということや水分補給の呼びかけ、マスク着用の弾力的運用などによって参加者も良好な環境で訪問者と交流できたようです。

今後もこのような木や森林に親しむ活動に積極的に参加し、首都圏に住む皆様にも水源林の重要性についてご理解いただけるよう努めてまいります。

間伐材を利用したうちわ・しおりづくり

木偏の漢字あてクイズに挑戦

大好評のリーフアート実演

ポスター等の展示で事業をPR

「水源の森」について授業を行いました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

松江水源林整備事務所

松江水源林整備事務所は、奥出雲町立三成小学校からの依頼を受けて、4年生15人の児童を対象に社会授業の中で水源林出張教室を行いました。

授業のテーマは、日常生活の中で蛇口をひねればあたりまえのように出てくる「水」について「水はどこから」と題して児童で考え、学んでいこうというものです。授業内容は、授業を数回に分けて、各家庭の蛇口から出てくる「水」に関係する仕事している方々に授業をしてもらうというものです。

一つ目は、浄水場や水道事業について町内の関係者の方にその仕組みなどについて授業をしてもらい、二つ目は、水源の森を整備している森林整備センターに水源のかん養など森林のはたらきについて授業をしてもらいたいとの要望が三成小学校の先生から話があったので、令和5年7月4日(火)に三成小学校に出向いて授業を行いました(奥出雲町内の分収造林契約地は、令和4年度末で233件、4,800ヘクタールあり、この中には水源の森百選に選ばれた造林地も拡がっています)。

授業開始のチャイムが鳴ると「気をつけ!れい!」の元気なかけ声で授業が始まり、最初に先生から浄水場や水道事業についての授業の振り返りがあり、その後パワーポイントを使って水源の森と森林のはたらきについて授業を行いました。

授業では森林のはたらきや山が水を蓄えて、その水が沢から川に流れ出て、ゆくゆくは蛇口から水が出ている話をし、その効果をつづけるには森林の手入れや管理が必要なことについて話をしました。元気な児童に森林にどのような生き物がいるのかや、島根県の森林面積や県土面積に占める割合などを児童に質問すると元気な声で答えてくれて、とても有意義な授業時間となりました。

また、先生から児童に「水」が各家庭の蛇口から出るまでの間に色々な仕事をしている人たちがいるということも憶えて欲しいとのリクエストがありましたので、水源の森で作業している山の仕事の説明と、森林整備センターの事業内容についても説明を行いました。

授業の終わりに生徒からは「森林には色々なはたらきがあることがよくわかった」とか、「木が成長するには長い年月がかかるけど成長した木を伐って、また、育てるのが大変なんだ」といった感想がありました。この授業を通して水源の森の持つ役割やその重要性について知ってもらえてうれしかったです。

これからも地域の子どもたちに森林と水源林造成事業への理解を深めていただくための取り組みを行って参ります。

第42回森林の市 in AKITAに参加

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

秋田水源林整備事務所

| 日時 | 令和5年6月10日(土) |

|---|---|

| 場所 | 東北森林管理局構内特設会場(秋田市中通5丁目9番16) |

| 主催 | 森林の市 in AKITA実行委員会 |

| 共催 | 公益財団法人秋田県緑化推進委員会、秋田県森林組合連合会、 日本森林林業振興会青森支部、東北森林管理局、 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター 秋田水源林整備事務所 |

| 参加者 | 約600人 |

秋田水源林整備事務所(秋田県秋田市)は、6月10日に秋田市の東北森林管理局構内にて開催された「第42回森林の市 in AKITA」に事務所全員で参加しました。

このイベントは、森林からの恵みである山菜、木製品等の販売や木工クラフト製作体験などを通じて、森林の大切さや木材の利用、森林とのふれあい等について普及啓発し、楽しみながら森林・林業・木材産業及び国有林に対する理解を深めていただくことを目的に開催される県内恒例のイベントです。

過去3年は新型コロナウィルスの影響で中止しており、今年4年ぶりの開催となりました。

当日は晴天にも恵まれ、県下の森林・林業関係団体が一堂に会し、4年ぶりということもあって予想を超えた非常に多くの方々にご来場頂き、活気あふれるイベントとなりました。

私たちは、恒例の松ぼっくりや枝等を使ってのふくろうやナマハゲなどの小物づくりのコーナーを設けました。

会場では、物作り体験コーナーが特に人気を集め、当コーナーでも途切れることなく多くの方が思い思いの小物作りに励まれ、何度も立ち寄られるお子さんや、来年の出展についてのお問い合わせも多数いただき、このイベントに出展する励みとなりました。

今後もこのような活動を通じて、木に親しんでいただく機会を通じて水源林造成事業のPRに努めていきたいと思います。

「第21回 ひろしま「山の日」県民の集い」に参加

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

広島水源林整備事務所

広島水源林整備事務所は、6 月4日(日)に広島県坂町ベイサイドビーチ坂で開催された「第21回 ひろしま「山の日」県民の集い」に参加しました。

広島県では6月の第一日曜日をひろしま「山の日」とし「山に親しむ、山を楽しむ、山を学ぶ」をテーマに、ひろしま「山の日」県民の集いを開催しています。

2002 年から広島県内の各地で開催しており、森林や山をよくしていく運動のきっかけづくりとして、山の手入れなど多彩なプログラムを行なってきました。

また、当初の目標のひとつでもあった「山の日」を国民の祝日にとの動きは、次第に広がり、2016 年8月11日から国民の祝日「山の日」となりました。

今年度は、ベイサイドビーチ坂をメイン会場とし、府中町、海田町、熊野町をサブ会場として、安芸郡4町で合同開催されました。

広島事務所も水源林造成事業をより多くの県民の方々に知っていただくため参加し、パネル展示や「輪切りにした丸太と松ぼっくりを組み合わせる工作」、「木へんの付く漢字当てクイズ」を行いました。

当日は、天候にも恵まれ、多くの来場者で盛況となり、親子連れの方々を中心に楽しんでいただきました。なかでも松ぼっくりを使った工作はとても人気で、子供達にポスカやラメなどの好きな模様や飾りつけして楽しんでもらいました。

子供だけではなく親御さんも一緒になって工作を楽しんだり、子供たちが完成品を嬉しそうに親御さんにみせる様子も見受けられ、参加していただいた方々には木の温もりや香りを感じてもらえる良い機会となりました。

左側が“坂 うめじろう”(坂町の公認キャラクター)

また、センターのイベントには恒例となった木へんの付く漢字当てクイズには、ご高齢の方や若い二人組、坂町の公認キャラクター「坂 うめじろう」等のたくさんの方々に参加していただきました。

今後もこのようなイベント機会に積極的に参加することで、森林の大切さや水源林造成事業への理解が広がるよう取り組みを進めて行きたいと思います。

2023森の誕生日に参加しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

松江水源林整備事務所

| 日時 | 令和5年4月29日(土) |

|---|---|

| 場所 | 松江市宍道ふるさと森林公園(島根県松江市宍道町) |

| 主催 | 森の誕生日実行委員会 |

松江水源林整備事務所は、令和5年4月29日(土)に島根県松江市宍道町の松江市宍道ふるさと森林公園において開催された、「2023森の誕生日(主催:森の誕生日実行委員会)」に参加しました。

このイベントは、令和元年まで毎年開催されておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で3年間開催が見送られており、今回が久しぶりの開催となりました。

水源林造成事業や森林の持つ公益的機能などのPRを目的として、今回のイベントに松江水源林整備事務所も参加させていただき、会場では「管内水源林のパネル展示」「まつぼっくり工作」「木編のつく漢字クイズ」の3つのコーナーを出展しました。

イベント当日の天気は雨で、時折強く降っておりましたが、大型連休中の開催ということもあり、来場者数は2,000名にのぼりました。会場ではその他のブースで苗木の無料配布や工作教室、木工品の販売といった多彩な企画が行われ、多くの林業関係者や家族連れの方々で賑わいました。松江水源林整備事務所のブースにも家族連れなどの幅広い年齢層の方々に来場いただきました。

木編のつく漢字クイズ

「木編のつく漢字クイズ」では、家族や友人と挑戦される方が多く、協力しながら問題を解く姿が印象に残りました。小さなお子さんから大人まで幅広い年代の方々に楽しんでいただけました。

まつぼっくり工作

「まつぼっくり工作」コーナーでは、常に席が埋まるほどの大盛況で、老若男女問わず多くの方々にご参加いただきました。思い思いにまつぼっくりやどんぐりなどを飾り付け、自分だけの作品を作ることで、自然の素材にたくさん触れあっていただけました。

今回のイベントでは、出展した3つのコーナーを通じて、多くの方々に様々な形で木や自然に触れあっていただけました。松江水源林整備事務所は、今後もこのようなイベントを通じて、地域の皆様に水源林造成事業等への理解を深めていただくための取り組みを行って参ります。

子供たちが作った素敵な作品

「第15回みんなで育てる協働の森づくり」に参加しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

長野水源林整備事務所

長野水源林整備事務所(長野県長野市)は、令和5年5月13日(土)に長野県千曲市大池市民の森で開催された「第15回みんなで育てる協働の森づくり」に参加しました。

当日は雨の予報が出ていましたが、天候に恵まれ開会式から植樹祭終了まで雨降ること無く、近隣の小中学生や林業団体、一般企業など総勢約240名が参加しました。

千曲市は、旧更埴市、旧戸倉町、旧上山田町の3市町が平成15年に合併し誕生しました。そして令和5年が誕生20周年ということからそれぞれを象徴する木である「ハナノキ」、「キハダ」、「ミズナラ」の計3本を今後の発展などの願いを込めながら、市長や小学生などが植樹を行いました。

その後、場所を移動し財団法人HIOKI奨学・緑化基金から提供された「エノキ」、「イロハモミジ」、「シラカバ」など計11種類合計1000本の植樹を行いました。参加者の大半を占める小中学生は、植樹作業が初めてだった人が多かったのか、周りのスタッフやセンター職員など、見たり聞いたりしながら作業している姿が見受けられました。

今後も積極的にイベントに参加し、センターの水源林造成事業について周知するよう努めます。

開会式

植樹作業

植樹作業

神奈川県開成町において水源林「出張教室」を開催

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

関東整備局

令和5年5月16日に水源林「出張教室」を神奈川県開成町で開催しました

この水源林「出張教室」は、昨年に引き続き神奈川県環境農政局からホームページを通じて依頼があったもので、神奈川県が主催する「かながわ森林塾森林体験コース」(受講者は神奈川県内で林業関係業務に従事する見込みがある者(25名)、及び各市町村の若手技術者(9名・WEB参加)において、10日間のメニューのうち、1日を担当するものです。

講演内容は、依頼者より事前の打ち合わせにおいて「森林の状況と機能について」「森林施業と路網整備について」「災害復旧の取り組みについて」に関しての講演を求められたことからパワーポイントで資料をとりまとめるとともに、昨年度のアンケート結果を踏まえ、わかりやすく丁寧な説明内容となるよう、動画(トレイルカメラで撮影したシカの行動、センターが制作した「これからの作業道づくり」のDVD)を取り入れ、以下の内容で講演しました。

-

- 日本の森林の状況、森林の公益的機能、水源林造成事業について

- 久保田課長

-

- 森林施業、獣害対策について

- 前田課長補佐

-

- 森林内の路網整備について

- 久保田課長

-

- 山火事跡地の復旧再生について

- 坂田主任

また、講演の中では「シカ害防除マニュアル」「水源林50選」を配布・説明し、センターのPRに努めました(センターホームページへのQRコードも併せて紹介)。

講演の中で受講者が特に強い興味を示したのは森林施業に関する内容であ り、質疑応答では針葉樹と広葉樹の保育の違いや、路網計画の留意点などの質問を受けました。

回収したアンケートでは、内容について「大変わかりやすかった」「わかりやすかった」との回答が96%となり、目的を達成できたものと考えていま

令和5年度の水源林「出張教室」は、すでにもう1件、神奈川県森林組合連合会からも10月に開催依頼が届いているところです。こちらについても、依頼者の要望に沿いながら、よりよいものになるよう努めていく所存です。

環境広場ほっかいどう2023「リーフアートを楽しみながら、森や木の不思議を学ぼう」

森林整備センター・北海道水源林整備事務所

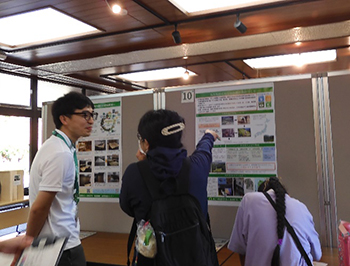

4月16日、G7札幌 エネルギー・気候・環境大臣会合開催記念イベントとして、札幌ドームで開催された環境広場ほっかいどう2023に出展し、環境セミナー「リーフアートを楽しみながら、森や木の不思議を学ぼう」を実施しました。リーフアートとは、デザインカッターを使って木の葉っぱを切り取り、作品を作る葉っぱ切り絵です。

環境広場の会場は、たくさんの家族連れで賑わっていて、2日間で、5万人を超える入場者があったとのことです。我々森林整備センターのほかにも、環境省や林野庁をはじめとする国の機関、森林総合研究所等研究機関、民間企業、NPO等、多くの団体が出展していました。

参加した森林業務部 佐野次長

環境セミナーでは、まず、はげ山状態の写真と緑豊かな森の写真を見せて、はげ山状態だとどのような問題が起きるのか、考えてもらいました。「雨が降ると土砂崩れが起きやすくなる」「水がすぐに流れてしまう」等の回答があり、森の大切さをきちんと理解してくれていました。そして、はげ山を緑豊かな森に整備することが私たち森林整備センターの仕事であることを伝えた上で、緑にするためには、どのような作業が必要なのかについて、リーフアート作品を使って、説明しました。

森林整備の大切さを伝えた後、北海道に生えている主な木の話をしました。子どもたちに様々な大きなや形の木の葉っぱの写真を見せて、一番好きな木を聞くと、ホオノキ、アオダモ、カシワの人気が高かったです。今回、見せた木の写真は、札幌市内の公園でも、ごく普通に生えている木を選んでいるので、これから、芽吹きの季節を迎えるので、学校の帰り道に、樹木観察をしてくれるとうれしいですね。

続いて、今回のリーフアートの材料であるエゾユズリハの話をしました。エゾユズリハの説明の時は、本物の生の葉っぱを配り、じっくり観察してもらって、その特徴を聞いたところ、「つるつる、すべすべしている」、「葉っぱが厚い」、「細長い」、「濃い緑色」、「軸(葉柄)が赤い」、「真ん中の筋(主脈)が太い」等々、次から次へと、エゾユズリハの特徴を発見し、発表してくれました。続いて、エゾユズリハが生育している様子の写真を見せながら、「エゾユズリハは、子どもたちの身長と変わらないくらい低いこと、冬の間は、暖かい雪の布団の下に隠れて、寒さから身を守っていること、その結果、一年中、葉っぱをつけていること」等、よく見かける樹木とは異なる特徴について、説明しました。子どもたちも、真剣に聞いてくれ、エゾユズリハに対する興味がわいてきたようでした。

エゾユズリハの不思議さを学んだ後、いよいよ、リーフアート体験です。ほとんどの子どもたちは、リーフアート作品を作るのも、デザインカッターを使うのも、初めてです。そこで、デザインカッターの基本的な使い方の見本を見せてから、デザインカッターに慣れてもらうため、星形を切り取ってもらいました。最初は、初めて扱うデザインカッターに戸惑っていた子どもたちも、何回か失敗を繰り返すうちに、こつをつかみ、上手に切り取ることができるようになりました。

星形の練習で、デザインカッターの使い方に慣れたところで、いよいよ本番です。切り取る題材は、北海道の森に生息する動物である、ヒグマとキタキツネを準備しました。ヒグマが比較的簡単で、キタキツネがやや難しいので、星形を切り立った感覚で、自分の力量を判断してもらい、どちらかを選んでもらいました。星形に比べると、複雑な形であり、細かい部分もあるため、子どもたちも、いっそう真剣な表情で、慎重にカッターを動かしていました。それでも、子どもたちの上達のスピードには目を見張るものがあり、大半が小学校低学年だったのにも関わらず、ヒグマやキタキツネの形を上手に切り取っていました。そばで見守っていた、お父さん、お母さんたちもびっくりしていました。完成した作品は、ラミネートはがきに挟んで、記念として、持ち帰ってもらいました。

同時期に札幌市内で開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合においては、気候変動、生物多様性の損失等の地球規模の環境課題に対する解決策について議論され、森林関係では、2030年までに森林の消失と土地の劣化を阻止し反転させるという合意が表明されました。今回のワークショップに参加した小学生たちが大人になる頃ですね。

森や木のことを好きになってもらい、大切に思う子どもたちを増やすため、これからも、リーフアートを通して、森や木の魅力を伝える活動をしていきたいと思います。

「未来を担う 子どもたちによる植樹祭」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

近畿北陸整備局

近畿北陸整備局は、令和5年2月3日(金)、京都府亀岡市内の水源林造成事業地において、亀岡市立薭田野小学校5年生19名参加による「植樹祭」を開催しました。(主催 亀岡市森林組合)

本イベントは、亀岡市森林組合と新規に分収造林契約を結んだこと、組合創設60周年とセンターの水源林造成事業開始60周年が重なったことが縁になり、開催の運びとなりました。水源林造成事業地が学区内である薭田野小学校の児童に木を植える機会を提供することで、樹木・森林をより身近に感じてもらい、森林整備の重要性を考えるきっかけになれば、との目的で実施しました。当日は、児童と共にコンテナ苗の植付を行いました。内容は以下のとおりです。

①紙芝居「これであなたも森林博士!~森のひみつ~」

植樹前後の森の姿・水源涵養機能・亀岡市森林組合とセンターが連携して進めている林業サイクルについて、職員が森林博士や森の妖精に扮して説明しました。実際に植樹を行う前に、木を植えることで発揮される効果や、育った木を伐って使うことの大切さも学びました。

②お仕事紹介「苗木づくり」(木材開発株式会社)

普段どのように苗木を育てているか、種から発芽し植付できるサイズに苗木を育てるまでにはどんな苦労があるか、コンテナ苗の扱い方法などを含め、じっくりと知ることができました。初めて触れる苗に、児童は興味の様子でした。

③実演「ドローン運搬」

作業道を徒歩で登り、植栽場所に到着したところで、ドローンによる苗木や器具の運搬実演が行われました。徒歩15分の距離を、ドローンならわずか2分で行き来できます。ドローンの迫力ある姿に見とれた児童から、「かっこいい」、「水筒も持ってきて」などの声が挙がりました。

④体験「植樹」

児童達は元気よく急斜面を登り、センター職員や組合職員などに教わりながら、1本ずつ丁寧に植付を行いました。2本、3本と繰り返すうちに、徐々にディブルの扱いにも慣れ、児童から「林業のプロになった気分だ!」との声が聞かれるほど、スムーズに植付ができました。

ラジオ番組に出演し、水源林造成事業の取組等を紹介しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

東北北海道整備局

盛岡水源林整備事務所

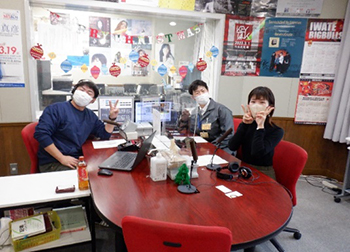

盛岡水源林整備事務所では毎年、森林総合研究所・林木育種センター・森林整備センターの東北3機関連携の一環として「一般公開」共催に携わってきました。しかしながら、今年度も新型コロナウイルスの影響により「一般公開」の開催が見送りとなってしまったため、ラジオ番組「東北のもり」全6回を3機関合同で実施することになりました。昨年に引き続き3度目の出演です。今回のテーマは、昨年と同様「水源林をつくる仕事」についてです。

今年度は東北北海道整備局の若手職員を代表して、東北北海道整備局の原職員と盛岡水源林整備事務所の平山職員が出演しました。放送では水源林とはなにか、山づくりについて、この仕事に興味をもったきっかけ等についてお話をしました。

原稿づくり

(左)パーソナリティーの高野さん

(中)(盛岡水源林整備事務所 平山)

(右)(東北北海道整備局 原)

※スタジオ内の様子はエフエム岩手から許可を得て使用しています。

ラジオ出演の話を受けて、どんな内容構成にするか悩みながら放送2か月半前の9月下旬から原稿づくりに着手しました。原稿作成で特に注意を払った点は、「ラジオという音声だけの情報でいかに視聴者に伝わりやすい内容に仕上げるか」です。伝える相手は、森林に興味を持っている人だけではなく、ラジオをたまたま聞いている一般の人も対象になります。そこで、小難しい内容は避けて、「水源林をつくる仕事」というタイトルを設定しました。自らの体験をベースに、仕事を始めてから苦労したことや転勤やプライベートの話も交えつつ、森林整備センターのPRにつながる内容に仕上げました。

リハーサル

練習の様子(盛岡水源林整備事務所)

完成した原稿をもとに「目標時間7分以内」に合わせるため、ちょうど良いトーク速度や文章量を探りながら、整備局や事務所内で何度も読み合わせ練習を行いました。本番一週間前に行われた森林総合研究所東北支所のリハーサルでは、私たちが普段当たり前のように使っている「針広混交林」という用語も音声だけでは一般の方に伝わりにくいとのご指摘がありました。そこで、「針葉樹に加えて広葉樹も活かし…」と視聴者に少しでも伝わりやすい表現に変更しました。原稿を作成している当事者だけでは気が付かない改善点は意外にも多くあるものです。このようにして、たくさんの方々の意見を取り入れて原稿がさらにブラッシュアップされました。

いざ収録本番!

スタジオでの収録の様子

収録当日のお昼は盛岡名物「じゃじゃ麺」を食べて気合いを入れて、事務所内で最終リハーサルを行って万全の体制で収録場所へ向かいました。収録中は何度か原稿を読み間違える場面もありましたが、再収録が可能なので焦る必要なし!エフエム岩手パーソナリティの高野さんの明るく楽しい話術ですっかり緊張も解け、とても楽しいひとときを過ごすことができました。 放送終了後、岩手県内の造林者から「ラジオ番組おもしろかったよ!」と声をかけていただいた時は嬉しかったです。ニュースレターをご覧になっている皆さんも是非、ラジオを視聴した感想を教えてくださいね!

第14回「神流マウンテンラン&ウォーク」に参加しました(前橋水源林整備事務所)

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

前橋水源林整備事務所

「山火事注意」の横断幕を設置し啓発活動

前橋水源林整備事務所は、令和4年11月13日(日)、当事務所が整備する水源林整備事業地に隣接する林道をコースの一部として使用する、「第14回神流マウンテンラン&ウォーク(主催:群馬県神流町)」に、今年もスタッフとして参加しました。令和元年は台風19号の影響で中止、令和2・3年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となり4年ぶりの開催となりました。

選手のコース誘導とエイド・ステーションでの救護・食料や飲み物の提供など大会の運営に地域住民と共同で参加する一方、コースの沿線に「山火事注意」の横断幕や森林整備センターの幟を設置し、啓発活動やPR活動を行いました。

エイドステーションの様子

舗装されていない自然の道を走るトレイルランニング(トレラン)は、今や各地で開催されています。その中でも「日本一温かい大会」を掲げる「神流マウンテンラン&ウォーク」は、神流町という人口2,000人、高齢者比率60%を超え過疎化の進む小さな町で行われています。

大会当日のエイドステーションに用意している食料は、地元の皆様が手作りした漬け物やお菓子もあり、多くの町民がこの大会に携わる、素朴ながらも心のこもったおもてなしで人気を博しています。

コース誘導の様子(森林整備センターの幟を設置)

当日は天候に恵まれ暖かい陽気の中、432人の選手が40km、27kmの2つのコースに参加されました。

エイドにたどり着いた選手の皆さんには、感染症対策のため手指の消毒をお願いし、私たちは水分補給や栄養補給など休憩のサポートに努めました。ゴミ削減のため持参がルールとなっているマイカップを手に、息を切らしながらも笑顔でスタッフの声かけに応えてくださいました。

前橋水源林整備事務所では、今後もこのような地域のイベントに積極的に参加し、地域の皆様との交流を深めながら、啓発活動や水源林造成事業のPRに努めていきたいと考えています。