「第46回石川の農林漁業まつり」に参加

金沢水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年11月1日(土)~2日(日) |

|---|---|

| 場所 | 石川県産業展示館4号館 |

| 主催 | 石川の農林漁業まつり実行委員会 |

金沢水源林整備事務所は、令和7年11月1日(土)~2日(日)に石川県金沢市で開催された「第46回石川の農林漁業まつり」に参加しました。

本イベントは、県民皆で秋の収穫の喜びを分かち合うことと合わせ、県民一人一人が農林漁業・農山漁村の役割について理解を深めるための機会となるよう、関係機関・団体が一体となって開催している、石川県最大級のイベントです。今年は「つなごう次世代の農林漁業 そだてよう石川の農林漁業」と題し、120を超えるブースが出展しており、「いしかわの里山里海展」も同時開催されました。

1日目・2日目ともに悪天候で客足も心配されましたが、多くの方々が来場され、2日間でのべ3万人ほどの来場者がイベントに訪れました。

金沢事務所では、水源林造成事業の意義や森林の持つ公益的機能をPRするための場として平成25年からこのイベントに参加しています。

当センターのブース

当センターのブースでは「パネル・写真展示」、「水源林造成事業のPR動画上映」や「木へんの漢字当てクイズ」「木のうちわ・ペンダント工作」を行いました。

木へんの漢字当てクイズコーナー

「木へんの漢字当てクイズ」では親子やご夫婦、学生など様々な方が参加され、1問毎に興味津々の様子で楽しんでいただき、通行人の方も足を止めて見学されるなど盛況でした。

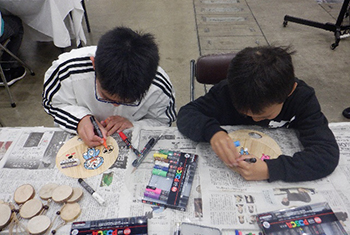

「木のうちわ・ペンダント工作」では色鉛筆やポスカを使い、それぞれ夢中になりながら好きな絵を描いていました。

今年度も特にお子様連れの方々から大人気で、2日間で約380人が工作に参加され、自分だけのうちわ・ペンダントを作成されました。

木のうちわ・ペンダント工作コーナー

金沢水源林整備事務所は、今後もこのようなイベントへの積極的な参加を通じて、森林の大切さや水源林造成事業への理解が広がるような取り組みを行っていきます。

※写真については撮影時に掲載許可をいただいています

令和7年度第21回郡山市高篠山森林公園祭に出展しました

福島水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年10月26日(日) |

|---|---|

| 場所 | 福島県郡山市髙篠山森林公園 |

| 主催 | 郡山市 |

令和7年10月26日(日)に開催された郡山市髙篠山森林公園祭に出展しました。

早朝より雨の降る中ではありましたが292人(主催者発表)の来場がありました。

法人紹介のパンフレットを配布と、支柱に水源林造成事業のいろんな公益的機能を書いた輪投げを行いました。

おかげさまで長い列ができる程の盛況となり、広報活動を通じて、地域全体のための貢献ができたのではないかとの感想を持っております。

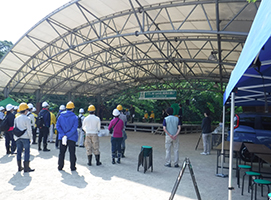

今回の催事の開会式では、郡山市長の挨拶に続いて、福島水源林整備事務所長よりご挨拶させていただきました。これからも広報活動を通して地域社会との良好な関係の構築に努めて参ります。

「里山フェスin秋吉台」に参加しました

山口水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年10月19日(日) |

|---|---|

| 場所 | 山口県 |

| 主催 | NPO法人やまぐち里山ネットワーク等 |

山口水源林整備事務所は、令和7年10月19日(日)に、山口県

里山フェス開会式の様子

このイベントは、NPO法人やまぐち里山ネットワーク(・・・とする非営利法人)が、他の森林ボランティア団体等と一緒に、自然豊かな秋吉台において「里山の恵みを満喫する」ことをテーマに開催しているもので、当事務所も毎年出展(今回で5回目)しています。

あいにくの曇天で一時は開催も危ぶまれましたが無事、決行され、時々、雨粒もパラつく中ではありましたが、家族連れの来場者も多くありました。

緑の募金活動の様子

会場では、このフェス恒例の「竹コースター」(竹製のジェットコースター)の試乗や、世界大会も催される同県ならマストな「餅まき」、県特産品が景品の「じゃんけん大会」、「ジビエ料理試食コーナー」など多彩なメニューが用意され、多くの来場者が「里山の恵み」を満喫していました。

因みに筆者も鹿肉デミグラススープを満喫いたしました。

当事務所においては、「水源林造成事業」についてパネルで紹介するとともに、「丸太切り体験」、「匹見パズル体験」と「積み木体験」を行いました。また森林と木を身近に感じてもらう取り組みとして、松ぼっくりや木材加工品の配布をしました。

「丸太切り体験」では、参加者が慣れない動作ながらも一生懸命のこぎりを引きながら丸太を切っていました。参加者から好評で、絶え間なくにぎわっていました。

丸太切り体験の様子

「匹見パズル体験」では、試行錯誤しながらお題の形を作成していました。難しい形に挑戦する人が多く、老若男女問わず楽しんでもらえました。

今年は意外にも「積み木体験」が好評で、子どもたちが独創性にあふれる作品を作っていました。

あわせて、来場者には当センターのリーフレットを配布し、水源林造成事業のPRも行い緑の募金活動も行いました。

今後も積極的にイベントに参加し、一人でも多くの方々への水源林造成事業の周知や取り組みへの理解に努めていきます。

匹見パズル体験の様子

木製パズルを枠内におさめる遊びを親子で楽しんでいました。

積み木体験の様子

友達とどれだけ積めるか競争していました。

竹コースター

水源林造成事業パネル紹介

筆者も乗ったところ、スピードが出てスリルがありました。

第24回森林を考える岡山県民のつどい

中国四国整備局

| 日時 | 令和7年10月18日(土) |

|---|---|

| 場所 | グリーンヒルズ津山 リージョンセンター 岡山県津山市大田920 |

| 主催 | 森林を考える岡山県民のつどい実行委員会 |

中国四国整備局は、令和7年10月18日(土)に岡山県津山市内で開催された「第24回森林を考える岡山県民のつどい」に出展しました。

(主催:森林を考える岡山県民のつどい実行委員会)

「森林整備センターの事業を紹介するパネル展示」「木へんのつく漢字クイズ」「丸太切り体験」「まつぼっくり・どんぐり工作」をとおして、樹木や自然への理解を深めてもらうと同時に、森林整備センターの事業について知っていただけるよう、毎年出展しています。

- 「森林整備センターの事業を紹介するパネル展示」

-

パネルと映像で森林整備センター事業をPRさせていただきました。

森林整備センターの概要について、計7枚のパネルをとおして知っていただくことができました。

- 「木へんのつく漢字クイズ」

-

初級・中級・上級と難易度が分かれているため、子どもの年齢に合わせて出題することができ、来場いただいた方にも楽しんでもらえたと思います。

また、今年はインバウンドの影響か、海外の方にも挑戦していただき、グローバルな体験ができました。

- 「丸太切り体験」

-

黙々と丸太を切り続ける子どもたちが印象的でした。

どれだけ疲れても決して諦めず丸太切りをやり遂げる姿は、私たち職員も見習わなければならないと思いました。

- 「どんぐり・まつぼっくり工作」

-

最も人気だったのが、どんぐり・まつぼっくり工作でした。

子どもたちは、丸太から切りだした土台にまつぼっくりやどんぐりを思い思いに飾り付け、ビーズなどの装飾品を上手に活用して自分だけの作品を作っていました。

たくさんの笑顔に囲まれて、とても楽しい時間を過ごすことができました。

普段の業務では味わうことができない達成感・満足感を味わえる「森林を考える岡山県民のつどい」、ぜひ来年も出展したいと思いました。

「武蔵小杉駅前 優しい木のひろば」に出展しました

森林整備センター・関東整備局

| 日時 | 令和7年10月4日(土)10月5日(日) |

|---|---|

| 場所 | 東急武蔵小杉駅前のグランツリー武蔵小杉 (神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目) |

| 主催 | 令和7年度武蔵小杉駅前優しい木のひろば実行委員会 |

整備センター本部・関東整備局は、森林保険センターとともに、10月4日(土)5日(日)に開催された「武蔵小杉駅前 優しい木と緑のひろば」(主催:令和7年度武蔵小杉駅前優しい木のひろば実行委員会)に出展しました。

このイベントは、木で遊び、木の良さを体感できるものとして、市民の皆様に木材利用の意義や木の良さを実感していただくため、昨年度まで秋口にラゾーナ川崎プラザを会場として行われていましたが今年は会場を東急武蔵小杉駅前のグランツリー武蔵小杉内で実施されたものです。

当日は、13団体がブースを出展し、駅に近接した商業施設を会場としていることもあって多くの人たちで賑わいました。

整備センターは、武蔵小杉という新しい場所での催しでもあることから、“森林の働き”として水源涵養や土砂流出防止の機能を幼児や低年齢層に親しみやすく描いたポスター等「水源林造成事業のパネル展示」を行うとともに、木の感触に親しみやすい「木のうちわの色塗り・絵描き」コーナーを出展しました。

ブースを訪れていただいた方の中には、お孫さんと一緒に木のうちわを熱心に作成する方や、“森林の働き”の展示パネルの前で足を止め一緒に何か考えているような親子の姿も見られました。普段触れることも少ない木材の香りや感触を通じ家族で、森林・林業や木材利用を再認識していただけたようでした。

今後も、このような機会を通じて、都市住民の皆様にも当センターの事業や木材利用の重要性についてご理解いただけるように努めてまいります。

“森林の働き”ポスターも見てみよう

次のURLが「優しい木のひろば」特設サイトです

奈良の木づかいフェスタに参加しました

奈良水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年10月4日(土)~10月5日(日) |

|---|---|

| 場所 | イオンモール橿原(奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号) |

| 主催 | 「奈良の木づかい運動」実行委員会 |

奈良水源林整備事務所は、令和7年10月4日(土)~5日(日) 奈良県橿原(かしはら)市のイオンモール橿原にて開催された「奈良の木づかいフェスタ2025」に出展しました。

奈良県では、林野庁が毎年10月を「木材利用促進月間」としていることに合わせ、同月を「奈良の木づかい運動推進月間」とし、「県産材を使う“木づかい”が郷土の環境を守り、未来を育む」ことを啓発する取組を行っています。その一環として「奈良の木づかい運動」実行委員会主催による「奈良の木づかいフェスタ」が毎年、開催されています。

実行委員会は奈良県に加え、同県の木材協同組合連合会、木材青年経営者協議会、森林組合連合会、さらに、林野庁近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所、株式会社南都銀行、そして当水源林整備事務所の7者により構成されております。中でも当事務所は、開催当初から当フェスタに関わっており、今年で11回目の出展となります。

会場では来場者が木と触れ合うことができる体験型のイベントやパネル展示等が行われました。当事務所では実行委員会メンバーとしてイベント運営に参画するほか、水源林造成事業に関するパネル展示及びセンター事業についてのパンフレット配布を行い、水源林造成事業についてPRを行いました。一般の方々にとってはあまり馴染みのない水源林造成事業ですが、来場者の方にご説明したところ、興味を持って聞いていただけたことが印象的でした。

今後もイベント等の機会を活用し、地域の方をはじめとする多くの方々に対して、「水源林造成事業」や「木と人のつながり」をご紹介し、森林整備の必要性や森林整備センター事業の重要性に対する理解を深めていただけるように努めて参ります。

木づかいフェスタ会場の様子

水源林造成事業パネル展示

令和7年度森林教室

中部整備局

| 日時 | 令和7年9月12日(金) |

|---|---|

| 場所 | WEB開催 |

| 主催 | 森林整備センター中部整備局 |

| 協力 | 独立行政法人 水資源機構 中部支社 |

| 日時 | 令和7年9月19日(金) |

|---|---|

| 場所 | 愛知県設楽町 中部整備局直轄造林地 |

| 主催 | 森林整備センター中部整備局 |

| 協力 | 設楽森林組合 設楽町役場津具総合支所 愛知森林管理事務所 |

森林整備センター中部整備局(以下、「センター」)では、愛知県内の小学校の児童を対象に、センターが行っている水源林造成事業や森林・林業を広く知ってもらうために「森林教室」というイベントを例年開催しています。今年度も田原市立赤羽根小学校の児童の皆さんをお招きして開催しました。

WEB授業

WEB授業の様子

今年度は独立行政法人水資源機構 中部支社(以下、「水資源機構」)と合同で、“豊川用水”と“間伐”に関する授業を行いました。

水資源機構からは、【普段使用している水はどこから来ているのか、豊川用水の役割】をセンターからは【森林にはどのような働きがあるのか、間伐という作業はなぜ必要なのか】ということを説明しました。児童からは多くの質問が寄せられ、体験実習に向けて関心を高めることができました。

森林教室当日

小学生の(鋸による)間伐体験

設楽町内の造林地にて森林組合の作業班による間伐の実演を見学しました。

その後は森林組合やセンター職員の指導の下、児童の皆さんにも鋸を使った間伐を体験してもらいました。

根元に鋸で受け口と追い口を入れた後、木を引っ張って倒した際には、大きな歓声があがりました。

間伐木のロープ引き

間伐体験中は「ノコギリを引く手が思ったよりも重かった」や「ロープ引きの時に倒す木が枝に引っかかって大変だった」などの、山の仕事の大変さとそこで働く人がみんなの生活を支えていることを感じてもらう良い時間となりました。

閉会式の様子

最後に、今回の森林教室の開催記念として、児童の皆さんに、水源地にセンター造林地が含まれている豊川用水の水「とよっすい」と、間伐材で作られた鉛筆を贈呈しました。

来年度以降も引き続き森林教室を実施していきたいと考えております。

森林 とのふれあい2025

中国四国整備局

| 日時 | 令和7年8月3日(日) |

|---|---|

| 場所 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 関西育種場(岡山県勝田郡勝央町) |

| 主催 | 森林総合研究所 林木育種センター 関西育種場 森林総合研究所 関西支所 森林総合研究所 四国支所 森林整備センター 中国四国整備局 |

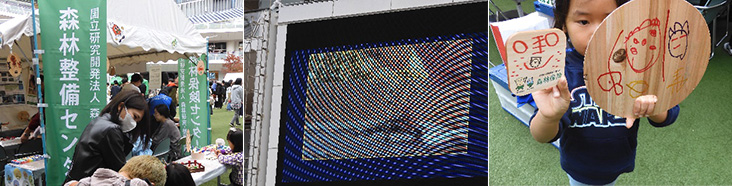

中国四国整備局は、森林総合研究所林木育種センター関西育種場・森林総合研究所関西支所・森林総合研究所四国支所とともに、「

(主催:森林総合研究所林木育種センター関西育種場

出展協力:森林総合研究所関西支所・森林総合研究所四国支所・森林整備センター中国四国整備局)

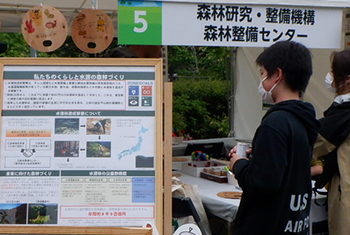

「森林整備センターの事業を紹介するパネル展示」、「木へんのつく漢字クイズ」、「丸太切り体験」、「まつぼっくり・どんぐり工作」などの各コーナーで、子ども達には楽しみながら、樹木や自然への親しみを感じてもらうのと同時に、一緒に来場された保護者の方々には、森林整備センターの事業を紹介し、水源林造成事業の重要性を理解いただくのが目的です。

今年度より森林整備センターのコーナーは全て室内での開催となり、前年度よりも多くの方に足を運んでいただいたと思います。

- 「森林整備センターの事業を紹介するパネル展示」

-

パネルと映像で森林整備センター事業をPRさせていただきました。

森林整備センターの概要について、計7枚のパネルを通して知っていただくことができました。

- 「木へんのつく漢字クイズ」

-

初級・中級・上級と難易度が分かれているため、子どもの年齢に合わせて出題することができ、来場いただいた方にも楽しんでもらえたと思います。

大人にも楽しんでもらえるよう、もう少し難しい問題を増やしてみても面白いかもしれません。職員も勉強しないといけませんが...

- 「丸太切り体験」

-

黙々と丸太を切り続ける子どもたちが印象的でした。

どれだけ疲れても決して諦めずやり遂げる姿は、私たち職員も見習わなければならないと思いました。

- 「どんぐり・まつぼっくり工作」

-

今年も森林整備センターで一番人気のコーナーでした。子どもたちは、丸太から切りだした土台にまつぼっくりやどんぐりを思い思いに飾り付け、ビーズなどの装飾品を上手に活用して自分だけの作品を作っていました。

たくさんの笑顔に囲まれて、主催したこちら側も、とても楽しい時間を過ごすことができました。

普段の業務では味わうことができない達成感・満足感を味わえる「森林とのふれあい」、ぜひ来年も多くの皆様とふれあいたいと思いました。

「第23回ひろしま『山の日』県民の集いin ひがしひろしま」に参加して

広島水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年6月1日(日) |

|---|---|

| 場所 | 東広島市⻄条町憩いの森公園(龍王山) |

| 主催 | ひろしま「山の日」県民の集い実行委員会、中国新聞社 |

広島水源林整備事務所は、6月1日(日)に東広島市⻄条町憩いの森公園(龍王山)で開催された「第23回 ひろしま『山の日』県民の集いin ひがしひろしま」に参加しました。

広島県では6月の第一日曜日をひろしま「山の日」とし「山に親しむ、山を楽しむ、山を学ぶ」をテーマに、ひろしま「山の日」県民の集いを開催しています。

森林や山をよくしていく運動のきっかけづくりとして、山の手入れや多彩なプログラムを行ない、2002年から広島県内の各地で開催してきました。

また、当初の目標のひとつでもあった「山の日」を国民の祝日に、との動きは次第に広がり、2016年には8月11日が国民の祝日「山の日」となりました。

今年度は6月1日(日)を中心に10月末まで、広島県内の11市町13会場で開催されています。

広島事務所も水源林造成事業をより多くの県民の方々に知っていただくため参加し、パネル展示やパンフレットの配布、「松ぼっくりを使った工作」、「木へんの付く漢字当てクイズ」を行いました。

当日は天候にも恵まれて、みどりの少年団の子供たちを中心に来場者約50名にブースで楽しんでいただきました。

なかでも松ぼっくりを使った工作はとても人気で、子供達はグルーガンを使って、様々に造形し、ポスカやラメなどで、好きな模様や飾りつけをして、楽しんでもらいました。

子供たちに木の温もりや香りを感じてもらえる良い機会となっていました。

子供たちの力作集

今後もイベントに参加していき、森林の大切さや水源林造成事業への理解が広がるよう取り組みを進めて行きたいと思います。

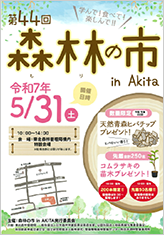

第44回森林の市inAKITAに参加

秋田水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年5月31日(土) |

|---|---|

| 場所 | 東北森林管理局構内特設会場(秋田市中通5丁目9番16) |

| 主催 | 森林の市 in AKITA実行委員会 |

| 共催 | 東北森林管理局、一般社団法人日本森林林業振興会青森支部、公益財団法人秋田県緑化推進委員会、秋田県森林組合連合会、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター、秋田水源林整備事務所 |

秋田水源林整備事務所(秋田県秋田市)は、令和7年5月31日(土)に秋田市の東北森林管理局構内にて開催された「第44回森林の市 in AKITA」に事務所全員で参加しました。

このイベントは、森林からの恵みである山菜、木製品等の販売や木工クラフト製作体験などを通じて、森林の大切さや木材の利用、森林とのふれあい等について普及啓発し、楽しみながら森林・林業・木材産業及び国有林に対する理解を深めていただくことを目的に開催される県内恒例のイベントです。

今年は、時折小雨が降る天気でしたが、昨年を上回る600名が来場され、山菜・木工品等の販売やゲーム、木工制作等のさまざまな体験コーナーもあり、年代を問わず思い思いのブースで楽しまれる姿が見られました。

私たち秋田水源林整備事務所では、松ぼっくりや枝等を使ってのふくろうやナマハゲなどの小物づくりのコーナーを毎年行っています。

当ブース第1号の来場者は、「去年もここで作ったよ」とおっしゃるご夫婦で、今年もかわいらしい作品を制作され、帰り間際には「来年もまた」と言っていただきこちらもうれしくなりました。

また、地元紙の「森林の市」記事では、お子さんたちが当ブースで制作に励まれている写真も掲載されました。

今後もこのような活動を通じて、木に親しんでいただく機会を作っていきたいと思います。

「木育キャラバンin三好」に参加しました

徳島水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年5月18日(日) |

|---|---|

| 場所 | 徳島県三好市池田町池田総合体育館 |

| 主催 | 三好市 |

徳島県三好市は四国で最も広い自治体面積を有し、その 90%を森林が占めています。

徳島県三好市はその森林が本来もたらす多面的機能を十分に発揮して、森林の持つ役割・可能性を広く伝えていくため、子どもをはじめとする全ての人たちが、木の温もりを感じながら、楽しく豊かに暮らすことができるようにしていくことの取組みを行っています。

徳島水源林整備事務所は、令和7年5月18日(日)に、徳島県三好市池田町池田総合体育館で開催された「木育キャラバンin三好」に参加しました。

会場ではフォレストアドベンチャーの疑似体験ができるモバイルコース、地元の林業関係者等による木工ワークショップ、迫力ある高性能林業機械の実演や丸太切りコンテスト、モルック体験会等があり、家族連れを中心に多くの人でにぎわいました。

当事務所のブースでは、水源林造成事業のパンフレットを配布し、事業のPRに努めました。

また、恒例の木へんの漢字クイズでは、来場者が挑戦し、頭を捻りながら頑張っていました。

木へんのつく漢字クイズの様子

このほかに「ウッドペン作り」として、枝木を15cm程度の長さに切ってドリルで穴を開け、ボールペンの芯を入れてウッドペンを作ってもらいました。更に飾りとしてドングリで作った「トトロ」・「顔なし」を選んでもらい、自由に取り付けて完成した木のボールペンをみて「かわいい!」などという声も聞こえました。

また、「木のコースター作り」も行いました。

広葉樹を鋸で1cm程度に輪切りにして、好きな絵などを描いてもらったり、ドングリで作った「トトロ」・「顔なし」をコースターの上にのせ、飾りにしたりして使い方に応じて、作品の制作に取り組んでいました。

地元開催の三好市「高井市長」も当事務所のブースに参加され、コースターのうえにドングリで作った「トトロ」・「顔なし」をのせ飾りを作成して頂き「かわいい!」とご機嫌でした。

パネル展示で事業をPR

当日は天候に恵まれ、イベントを開催することができました。

森林と木を身近に感じてもらう取り組みを行うため、今後も積極的にイベントに参加し、一人でも多くの方々への水源林造成事業の周知や取り組みへの理解に努めていきます。

「みどりとふれあうフェスティバル」に出展

整備センター・関東整備局

| 日時 | 令和7年5月10日(土)~11日(日)〕 |

|---|---|

| 場所 | 東京都八王子市の高尾599ミュージアム |

| 主催 | 農林水産省・林野庁、東京都、(公社)国土緑化推進機構等 |

「みどりの月間」(4月15日~5月14日)における緑化行事の一つとして、森林・樹木・花などの自然とのふれあいを通じてその恩恵に感謝するとともに、健全な青少年の育成や地球温暖化防止に資する緑化運動を推進することを目的として、「みどりとふれあうフェスティバル(主催:農林水産省・林野庁、東京都、(公社)国土緑化推進機構等)」が令和7年5月10日(土)、11日(日)に東京都八王子市の高尾599ミュージアムで開催されました。

森林整備センターは森林保険センターと協力して展示ブースを設け、森林の持つ公益的機能等に対する理解を深めていただく機会として、「水源林造成事業のパネル展示」と「間伐材を利用したうちわ・コースターづくり」、「漢字クイズ」を行いました。

また、当機構3部門(森林総合研究所、森林整備センター、森林保険センター)全てのブースでスタンプを集めた方に、記念品をプレゼントするスタンプラリーも併せて実施しました。

会場は昨年に引き続き高尾山ケーブルカー乗り場にほど近い多目的施設での開催で、初日はぐずついた天気でしたが、二日目は天候に恵まれ、開場直後から終了時間近くまで家族連れや登山帰りの外国の方まで多くの方々が訪れました。

記念品としてカートカンに入った水を配布し、また、子供のうちわ・コースターづくりの合間に展示パネルを熱心に見入る保護者の姿もあり、来訪した方々に水源林の大切さや森林の整備について認識していただく機会になりました。

今後もこのような森林や木に親しむ活動に積極的に参加し、首都圏に住む皆様にも水源林の重要性についてご理解いただけるよう努めていきたいと思います。

うちわ・コースターは間伐材

スタンプも利用して自由に描画

パネル展示で事業をPR

うちわを手にして微笑むミス日本みどりの大使

森の誕生日2025に参加しました

松江水源林整備事務所

| 日時 | 令和7年4月29日(火)〔昭和の日〕 |

|---|---|

| 場所 | 松江市宍道ふるさと森林公園(島根県松江市宍道町) |

| 主催 | 森の誕生日実行委員会 |

松江水源林整備事務所は、令和7年4月29日(火)に島根県松江市宍道町の松江市宍道ふるさと森林公園において開催された、「森の誕生日2025(主催:森の誕生日実行委員会)」に参加しました。

今回のイベントには、水源林造成事業や森林の持つ公益的機能などのPRを目的として、松江水源林整備事務所も参加させていただき、会場では「水源林造成事業のパネル展示」、「まつぼっくり工作」、「葉っぱのしおり作り」、「木偏の漢字クイズ」の4つのコーナーを出展しました。

イベント当日は、飛び石連休期間の開催ということもあって、来場者数は4,000人にのぼりました。会場では、その他のブースで苗木の無料配布や工作教室、木工品の販売といった多彩な企画が行われ、多くの木材関係者や家族連れの方々で賑わいました。松江水源林整備事務所のブースにも家族連れなどの幅広い年齢層の方々にご来場いただきました。

「木偏の漢字クイズ」では、家族や友人と挑戦する方が多いなか、昨年答えられなかった漢字を1年間勉強してから挑んできた強者も現れましたが、今年も返り討ちにあって去って行く姿はとても印象的でした。

小さな子供から大人まで幅広い年代の方々に楽しんでいただきました。

「まつぼっくり工作」と「葉っぱのしおり作り」コーナーでは、常に満席の状態で、老若男女問わず多くの方々にご参加いただきました。

思い思いにまつぼっくりや葉っぱを飾り付け、自分だけの作品を作ることで、自然の素材にたくさん触れあっていただけました。

今回のイベントでは、出展した4つのコーナーを通じて、多くの方々に様々な形で木や自然に触れあっていただけました。松江水源林整備事務所は、今後もこのようなイベントを通じて、地域の皆様に水源林造成事業等への理解を深めていただくための取り組みを行って参ります。

ラジオ番組に出演(第2弾)、森林整備センターのSDGsへの取組を紹介しました!

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

東北北海道整備局 盛岡水源林整備事務所

番組ロゴ ※FM岩手使用許可を得て掲載

先に掲載の『東北のもり』の収録を終えたところ、番組の中で森林整備センターがSDGsに取り組んでいることも紹介していたことから、エフエム岩手から依頼があり、令和7年1月31日、ラジオ番組「Re:ゼロから始めるSDGs習慣」に出演し、森林整備センターのSDGsへの取り組みを中心に約20分間お話をしました。

前回同様、盛岡事務所の山本職員が出演しました!

ラジオ連続出演を終えて

パーソナリティ石田さん(左)と記念撮影

収録風景

前回の収録が終わりほっとしていたところ、S事務所長から「前回放送が好評だったので、FM岩手から新番組のオファーがあった。受けておいたので、出演よろしく!」と本人の意思は皆無な感じで出演決定。「内容は台本を読むだけの収録。後で修正できるから大丈夫!」という言葉を信じて、収録スタジオへ(ToT)。

収録冒頭「台本にはないんですけどぉ、山火事復旧やカキ筏のお話も聞かせほしい!」と無茶ぶりされ、「エエー!聞いてないよぉー(心の声)」と目配したところ、「山本君はアドリブ得意だから台本なくてもいけます!」とS所長の“根拠のない自信”で収録スタート。案の定、アドリブは支離滅裂、荒唐無稽、気絶した状態で時間となり、「はい!尺はバッチリです!お疲れ様でぇーす!」とパーソナリティ満面の笑顔。

「あのぉ・・、収録なので、もう一度・・・。」と言える雰囲気なく、目が笑っていない記念撮影に。

放送当日、事務所の皆に「どうでしたか?」と恐る恐るたずねたところ、「山本さんは声が良い!」とか「津軽弁が出なくて良かったね」など番組内容に触れることなく、やんわりダメ出し。

山本泰之、21歳と1ヶ月。「おとなの都合って・・・。ラララァ~♪。」 (´∀`*)アハハ。

ラジオ番組に出演(第1弾)、水源林造成事業について紹介しました!

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

東北北海道整備局 盛岡水源林整備事務所

東北北海道整備局・盛岡水源林整備事務所では、森林総合研究所、林木育種センター、森林整備センターの東北3機関の連携により、エフエム岩手夕刊ラジオ内の番組『東北のもり』放送による広報活動に取り組んでいます。

令和2年度より始まったラジオ番組も今回で5度目を迎え、令和7年1月14日、東北北海道整備局管内の若手職員を代表して、盛岡水源林整備事務所の山本職員が出演しました。

収録後、パーソナリティ高野さん(左)と記念撮影

放送内容は、カキ養殖筏材として間伐材を供給したことから「山と海のつながり」を紹介しつつ、「水源林をつくる仕事」をテーマに7分間お話をしました!

ラジオ連続出演を終えて

森林総研フェイスブック(番宣)

私が採用になって3年間で感じた「水源林をつくる仕事」の魅力について、ラジオ番組で紹介しました。

どのような”手入れ“が必要であるのかを考えながら山を歩くことや、造林地所有者、造林者と将来の山の姿について話し合うことの楽しさなど、この仕事にやりがいを感じています。

普段の仕事の中で、ラジオ番組のように対外的に紹介する機会は少ないので、今後もこのような場で積極的にPRして、森林整備センターの仕事に興味を持ってくれる人が増えれば嬉しく思います。

(盛岡水源林整備事務所 山本泰之)

「2024翔龍祭 第53回 龍神林業まつり」に参加しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

和歌山水源林整備事務所

| 開催日 | 令和6年11月23日(土)、令和6年11月24日(日) |

|---|---|

| 場所 | 龍神市民センター(和歌山県田辺市龍神村) |

| 主催 | 翔龍祭実行委員会 |

| 後援 | 田辺市 |

和歌山水源林整備事務所は、11月23日、24日に和歌山県田辺市龍神村にある龍神市民センターで開催された「2024翔龍祭 第53回龍神林業まつり」の2日目に参加しました。

このイベントは、林業が盛んな龍神村をPRして、来場者に木工体験などを通じて木と触れあってもらうことを目的とし毎年開催されています。

当日は、林業関係団体による事業紹介パネルの展示やワークショップ、地元特産品の販売などがあり、多くの来場者で賑わいました。

当事務所のブースでは「水源林造成事業を紹介するパネル展示とパンフレットの配布」、事業の事例紹介として「造林地の写真展示」のほか「まつぼっくりとどんぐりを使った工作コーナー」を設け、たくさんの方に参加していただき順番をお待ちいただくほどの大盛況でした。

参加した方のなかには「昨年参加して楽しかったので今年も来ました。来年も参加したいです。」とおっしゃってくださる方や、「楽しかった。ありがとう。」とお声を掛けてくださる方がいて嬉しかったと同時に励みになりました。

今後も、このようなイベントに積極的に参加し、より多くの皆様に森林に親しんでいただくとともに、森林整備センターの事業について理解していただけるよう努めてまいります。

事業紹介パネル展示・造林地の写真展示

まつぼっくり・どんぐりを使った工作コーナー

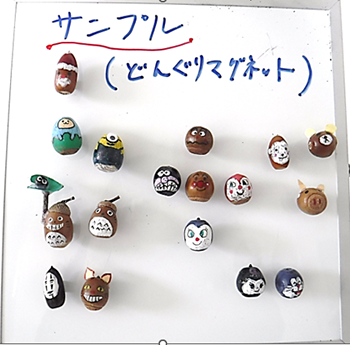

【見本例】どんぐりマグネット

【見本例】まつぼっくりとどんぐりの工作

「川崎駅前 優しい木と緑のひろば」に出展しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林整備センター・関東整備局

整備センター本部・関東整備局は、森林保険センターとともに、11月16日(土)17日に開催された「川崎駅前 優しい木と緑のひろば」(主催:令和6年度川崎駅前優しい木と緑のひろば実行委員会)に出展しました。

このイベントは、木で遊び、木の良さを体感できるものとして、市民の皆様に木材利用の意義や木の良さを実感していただくため、ラゾーナ川崎プラザを会場として行われたものです。

当日は、12団体がブースを出展しましたが、駅に直結した商業施設を会場としていることもあり、多くの人たちで賑わいました。

整備センターは、“伐って、使って、植えて、育てる”という森林資源の循環利用の観点を踏まえ、「水源林造成事業のパネル展示」や「木のうちわの色塗りコーナー」を出展しました。

約800名もの多くの方々にブースを訪れていただき、親子で思い思いの絵を木のうちわに描いたり、水源林造成事業や内装木質化の取組の展示パネルを読むことなどを通じて、森林・林業や木材利用になじみのない方にも親しみを深めていただけたものと思います。

今後も、このような機会を通じて、都市住民の皆様に当センターの事業や木材利用の重要性についてご理解いただけるように努めてまいります。

大型ビジョンでPR動画上映

次のURLで「優しい木と緑のひろば」が掲載されています。

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000110705.html![]()

第16回「神流マウンテンラン&ウォーク」にサポートスタッフとして参加

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

前橋水源林整備事務所

令和6年11月10日(日)に群馬県多野郡神流町で開催された第16回「神流マウンテンラン&ウォーク」にサポートスタッフとして参加しました。

このイベントを主催する神流町は人口約1700人、高齢者比率60%を超える等過疎化の進む小さな町であり、このイベントを「日本一温かい大会」をスローガンに地域活性化のイベントとして掲げ取り組んでいるものです。

センターは、主催者から平素より分収造林事業に対し支援・協力を受けていること、開催地が分収造林契約地と隣接していること、組織のPR活動・啓発活動の場の機会と捉えたこと等から平成25年度より継続してサポートしているところです。

当日は、競技2種類のうちロングクラス(40km)は、私たちが到着する前(朝7時!)にスタートしていました。

私たちが担当するエイドステーションのサポートスタッフは朝8時に集合しミーティングを行い他の運営スタッフと連携し、施設の準備や飲料水等の提供方法などを確認し、サポート体制を整えました。

9時からは残るミドルクラス(27km)がスタートとなり、9時50分頃第1走者が近づいてきて、いよいよサポートスタッフの出番がきました。

当日はスタート時の気温は低いものの時間の経過とともに16度まで上昇するなど、選手にとっては厳しい環境ではありましたが、エイドステーションでは疲労の中でもやる気に満ちた多くの選手が休憩に立ち寄り、サポートを行いました。選手の皆さんは、息を切らしながらも笑顔で我々の声かけに応えてくれました。

結果として、全参加者376人中362名が完走し、イベントは無事終了しました。

なお、このイベントでは地域におけるクマ・ハチの目撃情報を受け、選手全員に熊鈴、ポイズンリムーバーの携行の義務付け、山中のスタッフは熊スプレーを携帯するなど、クマ・ハチの情報に対する万全な対策を講じていたことが印象的でした。

前橋水源林整備事務所では、今後もこのような地域のイベントに参加し、地域との交流を深めつつ、組織のPRや啓発の場として活用する活動を行っていきたいと考えています。

組織の幟設置箇所を選手が通過する状況

横断幕設置箇所を選手が通過する状況

エイドステーションでの運営スタッフのサポート状況

「幡多山もりフェス2024」に参加

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

高知水源林整備事務所

高知水源林整備事務所は、令和6年11月10日(日)に高知県四万十市の四万十川河川敷にて開催された「

本イベントは幡多地域(高知県西部)の7つの森林組合が主体となり設立した実行委員会が運営しており、今年で9回目を迎え、今回は『

第1回から出展している当事務所のブースでは、水源林造成事業のパネル展示やパンフレットの配布を行うとともに、高知水源林育成士会*と合同で各種企画を催し、来場者の皆様にPRを行いました。

「松ぼっくりのクリスマスツリー作り」は今回も席が常時埋まるほど大盛況となり、参加者は、森林総合研究所四国支所から提供頂いたスラッシュマツの大きな松ぼっくりを使って立派なクリスマスツリーを作っていました。飾りを目一杯付けて満足そうな子供達をたくさん見ることができました。また、「林業コスプレ」を楽しまれるご家族も多く、かわいく変身されたお子様の姿は、親御様に大変好評を頂きました。コスプレがきっかけで林業に少しでも興味を持ってくれる子供達が増えてくれると嬉しいですね。「木の漢字当てクイズ」は毎年恒例となっていますが、正解された問題の難易度に応じて賞状を贈呈し、より楽しんで頂くことができたように思います。前回から新たに始めた「木製マグネット作り」は、四万十町森林組合から頂いた四万十ひのきの端材に、どのように飾りつけをしていこうか一生懸命考える子供達が印象的でした。

今年も大人から子供まで幅広い世代の方々が来場して下さり、様々な形で木に触れあって頂けたと思います。今後も出展を通じて森林への親しみや、水源林造成事業へ理解をより深めて頂くことができればと感じました。

高知水源林整備事務所では、水源林造成事業の意義や重要性を広く知って頂くため、今後もイベント参加に積極的に取り組んでまいります。

※高知水源林育成士会・・・森林・林業を身近なものとして地域の方々に理解をしていただくPR活動をすると共に、未来に引き継いでいく森林作りを行う若手の造林者の集まり

松ぼっくりのクリスマスツリー作り

木の漢字当てクイズ

大盛況のクリスマスツリー作成ブース

木製マグネット作り

林業コスプレ

『とくしま木づかいフェア2024』に参加

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

徳島水源林整備事務所

徳島水源林整備事務所では、10月26日、27日の2日間、徳島県板野郡板野町の「あすたむらんど徳島」で開催された「とくしま木づかいフェア2024」《主催:とくしま木づかい県民会議》に参加してきました。

「木づかいでは未来につなごうSDGs」をテーマに、木に触れる色んな体験コーナー(VR伐採体験、ドローン操縦体験等)、木製品の展示・販売、木工教室や大道芸人等によるパフォーマンスなどが行われました。1日目は天候が悪かったため、来場者数も少なかったものの、2日目は天候にも恵まれ多数の来場者があり、ハロウィンの仮装をした子供さんやご家族連れのお客様などで大賑わいでした。

当事務所のブースでは、水源林造成事業のパンフレットを配布し、事業のPRに努めました。また、恒例の木偏の漢字クイズでは、多くの来場者が挑戦し、初級・中級・上級へ進むに連れ、老若男女問わず頭を捻りながら頑張っていました。

中には「この漢字クイズのパネルはどこで売っているの?」と購入を希望される方もいらっしゃるほど、皆さん楽しんでいました。

木偏の漢字クイズ

このほかに「ウッドペン作り」として、センター職員が造林地の除伐施業等で発生した灌木を持ち帰って乾燥させ、10cmから15cmの長さに切ってドリルで穴を開け、ボールペンの芯を入れるウッドペン作りを行いました。完成した木のボールペンをみて「かわいい!」「おしゃれ!」などという声も聞こえてきて、用意していた木のストック(木先を削ったり、ドリルで穴空け済みのもの)が足りなくなるほどの盛況振りでした。

また、昨年、要望の多かった「木のコースター作り」も行いました。造林地の除伐施業等で倒された灌木(比較的乾燥したもの)を持ち帰り、鋸で1cm程度に輪切りにして、それに好きな絵などを描いてもらうというものです。木の大きさによって、ドリルで穴を空けて紐を通し、キーホルダーとして使う人、鍋敷きに使う人など様々で、コースター以外に自分の好きな使い方に応じて、作品の制作に取り組んでいました。

2日目(最終日)の午後、「あともう少ししたら片付けようかな?」と思っていたころ、小学生の団体がドッと押し寄せ、順番待ちの列ができるほどブース内は盛況となり、例年にない大盛況で最終日を終えることになりました。

木のボールペン・コースター作り

最終日終盤の盛況な様子

今後もこのようなイベントに積極的に参加し、地域の皆さんに「木づかい」を通じて森林への理解を深めてもらうよう努めていきたいと思います。

「森林教室」を開催しました

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

近畿北陸整備局

令和6年10月25日(金)、近畿北陸整備局は、京丹波森林組合との共催で、京都府船井郡京丹波町にある瑞穂小学校5年生を対象に「森林教室」を開催しました。

紙芝居を用い「水源涵養機能」について説明するとともに、小学校の裏山では、山の斜面に実際に水を流し、地面の違いによる水のしみ込み方の違いについて解説を行いました。

① 紙芝居「これであなたも森林博士!」(近畿北陸整備局)

紙芝居の様子

当整備局職員が森林博士や小学生、京丹波町のゆるキャラ

② 土砂浸透実験(京丹波森林組合)

ダムを模した地面に雨を降らせる様子

学校の裏山にある森林・はげ山を模した斜面上方からホースで雨を降らし、雨水が地表を伝わって流れる様子や地面にしみこむ様子の違いを観察することで、紙芝居でも説明した「森が水を貯え、きれいにして、守っている働き」「雨水が自然にしみこみ、水のみなもととなる働き」、つまり森林の持つ水源涵養機能を紹介しました。

また、当日の模様は11月6日付け京都新聞 丹波地方版に掲載されました。今後も地域の皆様との交流を深めながら、水源林造成事業のPRに努めていきたいと考えています。